Растущая частота и интенсивность засух угрожают глобальной продовольственной безопасности и развитию инфраструктуры в большинстве стран мира. Уплотнение почвы в результате интенсификации земледелия отрицательно сказывается на ~25% площади механизированных пахотных земель Европы, в то время как засуха затронула более 3 миллиардов человек во всем мире.

Высыхание почвы, вызванное засухой, усиливает капиллярные силы между частицами, которые плотно притягивают частицы почвы друг к другу. Уплотнение закрывает поровые пространства, увеличивая насыпную плотность почвы и напряжение предварительного сжатия. В совокупности эти процессы увеличивают прочность и жесткость связных почв, создавая среду, которая бросает вызов корням растений и роющим организмам. Такое затвердевание почвы препятствует их доступу к воде и питательным веществам.

Корни растений, наряду с другими туннельными организмами, помогают поддерживать функцию почвы за счет биотурбации почвы. Образование биопоровых сетей способствует глубокому дренажу воды, смягчая затопление, обеспечивая диффузию кислорода в более глубокие почвенные горизонты и повышая микробную активность почвы. Эти эффекты создают благоприятные условия для сельскохозяйственных систем и могут смягчить последствия опустынивания.

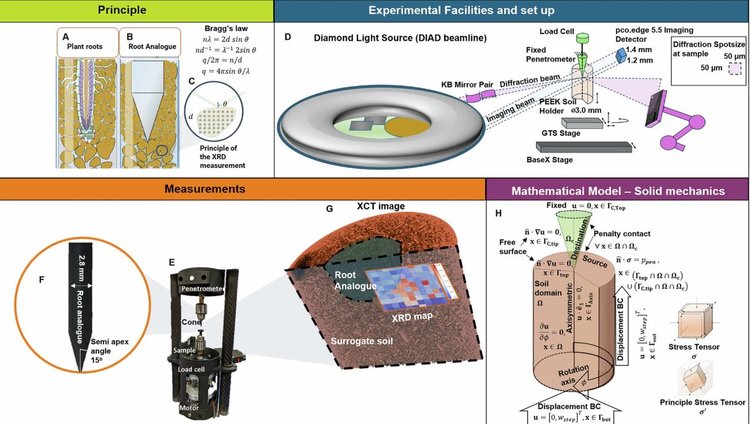

Корни растений могут проникать в удивительно жесткие субстраты через сложный ансамбль многомасштабных процессов. Команда британских исследователей поставила эксперимент в Diamond Light Source в Великобритании. В этом научном центре установлен синхротрон – ускоритель частиц, работающий как сверхмощный микроскоп. Он испускает рентгеновские лучи в 10 миллиардов раз ярче солнечного света. И ученые сфокусировали эти рентгеновские лучи на искусственной модели корня, чтобы проводить контролируемые измерения в новаторском подходе.

Во-первых, чтобы оценить форму почвы, они использовали трёхмерную рентгеновскую визуализацию, которая работает подобно медицинской компьютерной томографии, чтобы создать детальные изображения структуры почвы вокруг корня модели. Это позволило увидеть, как сжимаются и смещаются мельчайшие частицы и поры в почве. Но для измерения невидимых сил, действующих в этом процессе, потребовался еще один метод — фокусированная рентгеновская дифракция. Измерить эти крошечные силы внутри скопления обычных частиц почвы невозможно.

«Чтобы решить эту проблему, мы создали суррогатную почву из гипса – минерала с идеально упорядоченной природной кристаллической структурой. Каждый кристалл в почве действует как крошечная, измеримая пружина. Когда модель корня вдавливается в почву, эти «пружины» сжимаются или растягиваются. Рентгеновская дифракция позволяет обнаружить эти мельчайшие изменения. Такой подход, предусматривающий наблюдение за изменением структуры почвы и картографирование сил внутри нее, никогда ранее не применялся для решения подобных задач. В ходе нашего эксперимента модель корня, изготовленная из специального прочного пластика, удерживалась в фиксированном положении, в то время как приводимый в движение двигателем столик проталкивал образец почвы вверх, в него.

Как мы и ожидали, трёхмерные изображения показали формирование зоны сжатия вокруг кончика корня нашей модели. Частицы почвы уплотнялись, а крошечные воздушные карманы, или поры, между ними сжимались. Это уплотнение фактически является первым шагом к созданию прочного пути в почве.

Карты сил, полученные с помощью рентгеновской дифракции, выявили нечто удивительное. Когда модельный корень впервые продвинулся, мы увидели признаки нарастания напряжения в кристаллах почвы вблизи кончика. Но по мере того, как он проникал глубже, примерно до 8 миллиметров, напряжение в кристаллах, расположенных ближе всего к кончику, казалось, ослабевало, хотя общая сила, необходимая для проталкивания конуса, увеличивалась.

Чтобы понять, почему это происходит, мы создали компьютерную модель эксперимента. Моделирование подтвердило нашу теорию: материал начал деформироваться и приобретать необратимые свойства. По сути, грунт перестал действовать как сжатая пружина и начал вести себя как пластилин, сохраняя новую форму и формируя новый канал, который будет сохраняться даже в твёрдых и сухих условиях», рассказывают о своем эксперименте исследователи Джеймс Ле У и Сиул Руис в статье, опубликованной The Conversation.

«Впервые наш метод позволил нам картировать границу этой «пластичной зоны» в почве. Мы наблюдали, как она начиналась с небольшой области на самом кончике, а затем расширялась по мере того, как модель корня проникала глубже, показывая, насколько глубоко влияние корня распространялось на окружающую почву. В этой зоне частицы почвы могут разрушаться или перестраиваться в новые, более мелкие конфигурации. Эта перестройка может привести к ослаблению упругого напряжения внутри кристаллов, даже если общая структура находится под большим давлением. Это не означает, что грунт становится легче проталкивать. Наши измерения показали, что общая сила, необходимая для продвижения модели корня, продолжала увеличиваться, даже по мере роста этой пластичной зоны. Вместо того чтобы просто отталкивать почву, корень управляет давлением на своем кончике, заставляя почву поддаваться и обтекать его, что является гораздо более эффективным способом проникновения в твердую почву», пишут авторы работы, которая в более научном формате размещена в журнале npj Biological Physics and Mechanics.

Этот новый метод исследования открывает новые возможности для детального изучения взаимодействия корней растений с почвой. Благодаря ему можно начать отвечать на вопросы, например: «Как форма корней помогает некоторым растениям лучше развиваться в твёрдой почве?»

Понимание механизмов подземного строения растений имеет практическую ценность. Фермеры часто используют вспашку для разрыхления поверхности почвы перед посадкой, однако этот процесс требует много энергии, является затратным и может наносить долгосрочный вред состоянию почвы, способствуя эрозии и высвобождению накопленного углерода в атмосферу.

Обнаружение характеристик корней, которые наиболее эффективно функционируют в уплотнённых условиях, может помочь селекционерам создавать сорта сельскохозяйственных культур, более устойчивые к засухе и требующие меньших затрат на подготовку почвы.

Понимание того, как корни формируют окружающую среду, может оказаться полезным при разработке программ по восстановлению дикой природы и восстановлению истощённых территорий. Например, агроэкологи могут использовать эти знания для выбора местных растений с мощными корневыми системами в качестве пионеров. Их корни будут разрыхлять уплотнённую почву, создавать новые водные пути и способствовать восстановлению более богатых и разнообразных экосистем.

Изучая мир под нашими ногами, мы можем лучше понять, как обеспечить продовольственную безопасность и восстановить здоровье нашей планеты.

Источники: The Conversation, Джеймс Ле Уи Сиул Руис; npj Biological Physics and Mechanics. DOI: 10.1038/s44341-025-00021-7

На графике - методы, экспериментальная установка и математическая модель. Источник: npj Biological Physics and Mechanics (2025). DOI: 10.1038/s44341-025-00021-7