Инвазивные растения стали причиной серьёзных экологических проблем во всём мире. Внедряясь, инвазивные виды могут привести к необратимым изменениям в разнообразии и составе локальных экосистем. Ключевой вопрос в биологии инвазий — понять, почему одни сообщества лучше сопротивляются захватчикам, чем другие.

Паслен колючий, Solanum rostratum, родом из Северной Америке, стал глобально инвазивным видом, в настоящее время широко распространенным в таких регионах, как Китай, Европа, Австралия и Центральная Азия. Его инвазивность обусловлена исключительной приспособляемостью: семена могут распространяться на большие расстояния сельскохозяйственной техникой, шерстью животных и ветром, и он процветает на сухих, бедных питательными веществами почвах, где быстро размножается.

Этот вид обычно встречается вторгающимся на сельскохозяйственные поля, пастбища и придорожные экосистемы, где он образует монокультурные насаждения, которые угрожают местному биоразнообразию. За последние несколько десятилетий S. rostratum значительно расширился по всему северному Китаю. Чтобы лучше понять факторы, определяющие, почему некоторые растительные сообщества более устойчивы к вторжению S. rostratum, чем другие, проведено общенациональное исследование по всему ареалу распространения дьявольского помидора в Китае.

Новое исследование под руководством профессора Шао Хуа из Синьцзянского института экологии и географии (XIEG) Китайской академии наук показало, что засушливость и выпас скота одновременно снижают устойчивость растительных сообществ, способствуя тем самым вторжению паслена колючего на север Китая. Исследование опубликовано в журнале Functional Ecology.

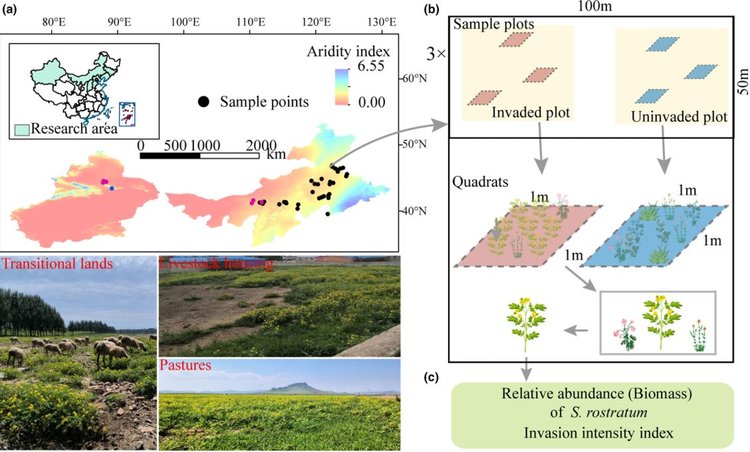

Ученые провели полевое исследование национального масштаба, охватившее территорию в 3000 км на севере Китая. Они исследовали 40 репрезентативных участков, чтобы понять влияние биоразнообразия, функциональных особенностей и филогенетической структуры местных растительных сообществ на интенсивность инвазии.

Они обнаружили, что растительные сообщества с более высоким биоразнообразием, особенно с большим филогенетическим разнообразием и функциональной комплементарностью, демонстрируют значительно более низкую интенсивность инвазии Solanum rostratum. Высокое разнообразие сообщества увеличивает плотность растений, покрытие и биомассу, а также способствует развитию ресурсосберегающих свойств, создавая меньше возможностей для вторжения.

Однако засушливый климат и выпас скота были связаны с сокращением биоразнообразия и комплементарности признаков, ослабляя эту «биотическую защиту» и делая экосистемы более уязвимыми к инвазиям. Что касается прогнозирования устойчивости к инвазиям, исследователи обнаружили, что филогенетическое разнообразие и индекс Симпсона оказались более эффективными предикторами, чем видовое богатство. Индекс Симпсона в биологии — это мера разнообразия, которая оценивает вероятность того, что два случайно выбранных организма в сообществе принадлежат к одному и тому же виду. Он учитывает как видовое богатство (количество видов), так и их относительную численность. Чем выше значение индекса, тем ниже разнообразие, так как это указывает на доминирование одного или нескольких видов.

«Наша работа показывает, что сохранение и восстановление местного биоразнообразия, с особым акцентом на растения, демонстрирующие ресурсосберегающие свойства, может повысить устойчивость экосистемы в условиях растущей климатической и пастбищной нагрузки», — сказал Ши Кай, первый автор исследования.

Это исследование подтверждает гипотезу Элтона о биотической устойчивости и подчеркивает решающую роль биоразнообразия — не только видового богатства, но также функциональной и филогенетической структуры — в сопротивлении вторжениям растений. Гипотеза биотической резистентности Элтона утверждает, что разнообразные сообщества более устойчивы к биологическим инвазиям.

Источник: Chinese Academy of Sciences. Автор: Чжан Наньнань.

На графике сбор образцов, измерение параметров и анализ. (a) районы исследований и места отбора проб; (b) проектирование пробных площадей; (c) расчет интенсивности инвазии S. rostratum. Линии карты обозначают районы исследований и не обязательно соответствуют принятым государственным границам. Источник: Functional Ecology (2025), DOI: 10.1111/1365-2435.70177