Вредитель

| Сводные данные | |

| Благоприятная t (оC) | +27-+30 |

| Мин. t развития (оC) | +8-+10 |

| Плодовитость (шт) | 60-200 |

| Генераций в год | 1-3 |

| Яйцо (мм) | 1 |

| Личинка (мм) | 18-20 |

| Куколка (мм) | 8-12 |

| Имаго (мм) | 10 |

| Размах крыльев (мм) | 18-20 |

| Порог вредоносности | повреждения 10% завязей или при обнаружении 2- 5 яиц на 100 плодов или повреждении 2 -3% плодов. |

Морфология

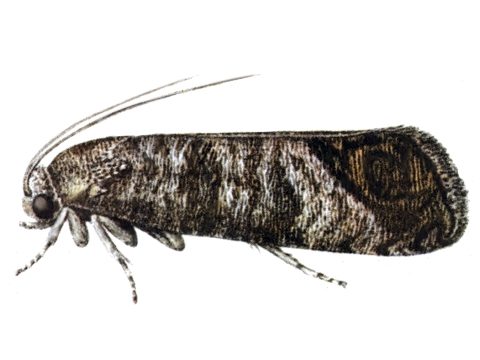

Имаго. Бабочка темно-серого цвета. Размах крыльев 18-20 мм, длина тела – 10 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными темными полосками и большим, овальным, желтовато-коричневым пятном с золотисто-бронзовым отливом на вершине крыла. Задние крылья с сероватой бахромой по краям, в светло-бурой гамме. В спокойном состоянии крылья сложены крышеобразно.

Половой диморфизм. Как и у всех Чешуекрылых, самка отличается от самца строением половых органов. В гениталиях самца нижний край вальвы оборудован маленьким зубчиком. В гениталиях самки проток копулятивной сумки в 2-3 раза уже самой сумки.

Яйцо. Форма округлая, уплощенная. Диаметр до 1 мм. Полупрозрачное, блестящее, зеленовато-белого цвета.

Личинка (гусеница). В длину вырастает до 18-20 мм. Цвет со спинной стороны и с боков телесно-розовый, а снизу желтовато-белый. Голова и переднегрудной щит коричневые, с несколько более темным мраморным рисунком. Анальный щит окрашен слабо. У основания хет тела крупные светло-бурые щитки. Брюшные ноги оборудованы одноярусным венцом из 25-35 коготков, анальные снабжены 15-25 коготками в медиальной подкове. Анальный гребень отсутствует.

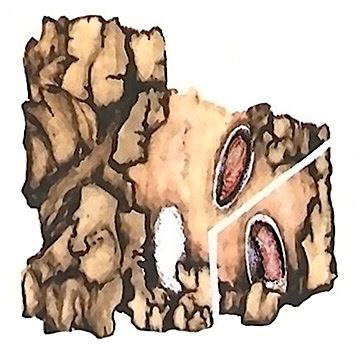

Куколка. Длина 8-12 мм. Цвет покровов светло-коричневый с золотистым оттенком. Конец брюшка представляет собой закругленный конус с восемью крючковидными щетинками.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Полное |

| Полный цикл | 1-3 года |

| Яйцо (эмбрион) | 5-10 |

| Личинка | 22-45 дня или 8-9 месяцев |

| Куколка | 2-3 недели |

| Имаго | 1,5-2 месяца |

Развитие

Имаго первого поколения. Лёт бабочек начинается одновременно с цветением яблони. Его максимальная плотность наблюдается через 2-3 недели, одновременно с формированием завязей; началу соответствует сумма эффективных температур (выше +10°C) 90-110°, а массовому лёту сумма эффективных температур 150-170°. Лёт бабочек растянут и длится 1,5-2 месяца. Максимально активны насекомые в вечернее время, приблизительно с 19 до 24 часов. Самки яблонной плодожорки нуждаются в дополнительном питании или хотя бы в капельной влаге.

Период спаривания первого поколения растянут. Самка откладывает яйца по одному на нижнюю и верхнюю сторону листовой пластинки, кору молодых побегов и ветвей, а также на плоды, предпочитая гладкие поверхности. Плодовитость составляет 60-120, максимум 180 яиц. По другим источникам, максимальная плодовитость может достигать 220 яиц. Кладка яиц наблюдается в сумеречные и вечерние часы при температуре окружающего воздуха не менее + 16°C.

Яйцо. Развитие эмбриона продолжается 5-11 дней. Отрождение гусениц первого поколения начинается при сумме эффективных температур примерно 230° – обычно через 17-19 дней после окончания периода цветения поздних сортов яблони.

При + 27-30°C развитие эмбриона занимает 5-6 дней, при +18-21°C – 9-10 дней. В первом поколении яйцо обычно развивается 9-11 дней, во втором – 5-7 дней. Все вышеуказанные показатели приблизительны. Точный срок отрождения гусениц определяют путем непосредственного наблюдения за развитием яиц.

Личинка (гусеница) после отрождения перемещается на плод, оплетает его паутинками и выбирает место для внедрения в максимально уязвимых местах. Через некоторое время – от нескольких минут до полутора часов – она вгрызается в мякоть. Углубившись в нее на длину тела, личинка переворачивается головой к входному отверстию и закрывает его пробкой из огрызков и паутинок. Два-три дня гусеница питается под кожурой плода, затем делает небольшую камеру и первый раз линяет в ней. Потом она прогрызает ход к семенной камере и линяет вторично, затем вгрызается в семенную камеру и линяет в третий раз. В четвертом возрасте гусеница прокладывает ход к поверхности плода, иногда она выходит из него и переползает на соседний плод. После четвертой линьки питание гусеницы заканчивается, и она покидает крону. Длительность всего периода питания колеблется от 22 дней на юге ареала до 45 дней на севере. За это время каждая личинка может повредить 1-2 плода.

Зимуют взрослые гусеницы в плотных шелковистых коконах на штамбах в трещинах коры, в хранящейся таре, а также в почве на глубине до 3 см. Места для зимовки в почве они выбирают в основном около корневой шейки, а также на поверхности земли под мусором и растительными остатками.

Куколка. Весной, одновременно с началом цветения семечковых пород, при температуре +8-9°C гусеницы начинают окукливаться, и ко времени окончания цветения развитие куколки заканчивается. Вылет бабочек начинается через 2-3 недели.

Имаго первого поколения появляется к моменту окончания цветения семечковых пород. Зона развития двух полных поколений характеризуется годовой суммой эффективных температур (выше +10°С) от 1400°. Лёт бабочек второго поколения тоже растянут на 1,5-2 месяца.

Особенности развития. В районах Полесья и Предкарпатья большая часть гусениц первого поколения уходят в места зимовки, там они в состоянии диапаузы переживают зимний период. 10-15 % популяции окукливаются и развиваются в бабочек второго поколения. В Закарпатье и Лесостепи окукливаются 30-40 % гусениц, а в степной зоне и горных районах Крыма – 50-70 %. Бабочки второго поколения вылетают раньше, чем заканчивает лёт первое поколение. В результате этого можно наблюдать одновременное развитие всех стадий вредителя – от момента отрождения гусениц первого поколения (с конца мая до начала июня) до окончания откладки яиц бабочками второго поколения (конец августа).

Количество гусениц в состоянии диапаузы во всех климатических зона резко увеличивается к концу июля. К середине августа окукливание полностью прекращается даже в южных районах, что объясняется уменьшением длины светового дня.

Близкие виды

Морфологически близкие виды

По внешнему виду (морфологии) имаго к описываемому виду близка Плодожорка грушевая (Laspeyresia pyrivora). Она отличается тем, что пятно на переднем крыле заметно плохо, а маленькие полоски на нем имеют тусклый серебристый блеск. В гениталиях самца нижний край вальвы оборудован большим зубцом. В гениталиях самки проток копулятивной сумки незначительно уже самой сумки.

Кроме данного вида, часто встречаются Плодожорка сливовая (Grapholitha funebrana) и Плодожорка восточная (Grapholitha molesta), также сходные по морфологическим признакам c Яблонной плодожоркой (Laspeyresia pomonella).

Географическое распространение

Яблонная плодожорка широко распространена во всех районах плодоводства.

Ареал вредителя охватывает Западную и Восточную Европу, кроме Крайнего Севера, Кавказ, Среднюю Азию, Западную, Восточную Сибирь, Дальний Восток, Северную и Южную Африку, Ближний Восток, Австралию, Тасманию, Новую Зеландию, Северную и Южную Америку.

Вредоносность

Яблонная плодожорка – наиболее распространенный и известный вредитель плодовых садов. Вредит на стадии личинки (гусеницы) яблоням, грушам, абрикосам, персикам, айве, сливе, грецкому ореху. Поврежденные плоды кажутся преждевременно созревшими, большей частью они опадают, часто вместе с гусеницами.

Экономический порог вредоносности для яблонной плодожорки устанавливается в фазе конца цветения до образования завязей кормового растения в размере повреждения 10 % завязей. Повторно, в фазе образования плодов, экономический порог вредности обозначен при обнаружении 2-5 яиц на 100 плодов или повреждении 2-3 % плодов.

Меры борьбы

Механический способ. Использование ловчих поясов. Сбор падалицы. Уничтожение зимующих гусениц под корой штамбов.

Химический способ. Своевременное опрыскивание деревьев, плодохранилищ, тары фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, пиретроидами, ингибиторами синтеза хитина, феромонами.

Биологический способ борьбы. Опрыскивание деревьев биологическими пестицидами.

Название вида и синонимы представлены согласно: