Словарь

Морфология

Мицелий – многоядерный, способен к неограниченному росту в питательных субстратах. Это может быть почва или ткани растения-хозяина. На мицелии формируются органы полового и бесполого размножения.

Зооспорангии, спорангии (органы бесполого размножения) – у водных и многих обитающих в почве видов представляют собой концы недифференцированных гиф, отделенных от остального мицелия перегородкой. Могут быть нитевидными, округлыми, лимоновидными. Содержат зооспоры, спорангиеспоры.

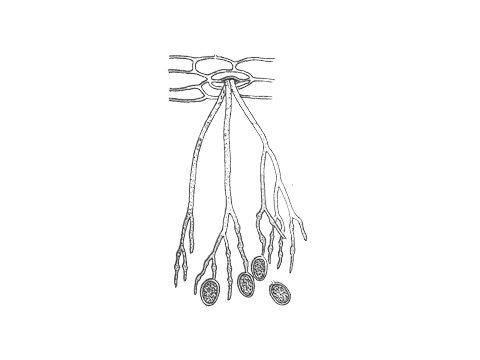

Зооспорангиеносцы, конидиеносцы – развиваются у паразитических питиевых. Это особые выросты мицелия, выносящие зооспорангии на поверхность субстрата.

Спорангиоспоры – споры бесполого размножения, образующиеся в спорангии. Лишены органов движения.

Зооспоры – комочки протоплазмы, без оболочек, с двумя жгутиками.

Оогонии (женские половые органы) – шарообразные выросты на мицелии.

Антеридии (мужские половые органы) – нитевидные выросты на мицелии.

Ооспора – округлая, с толстой оболочкой и большим запасом питательных веществ.

Наиболее значимы с точки зрения фитопатологии род Питиум (Pythium) и род Фитофтора (Phytophthora).

Биология

Большинство видов семейства Pythiaceae по типу питания – сапротрофы, некоторая часть – факультативные паразиты, способные нападать на ослабленные растения. В состав семейства входят водные, почвенные виды, паразиты высших растений.

Водные виды

Экспериментально установлено, что виды питиевых по числу изолятов оказываются на одном из первых мест среди почвенных грибов.

Образ жизни питиевых грибов разнообразен. Водные виды питаются в основном водорослями. В из числе присутствуют сапротрофные и паразитические виды. Они паразитируют на многих видах зеленых, красных, сине-зеленых водорослей. Данные паразиты малоспециализированы и могут развиваться в клетках водорослей различных классов и разделов. При искуственном заражении способны поражать высшие растения. Некоторые водные виды питиевых идентифицированы на живых и мертвых безпозвоночных животных. При паразитировании на водорослях мицелий основного числа питиевых грибов развивается в нутри клеток хозяев, вызывая их гибель. Некоторые виды развиваются в межклеточном пространстве и образуют гаустории, проникающие в клетки хозяина и служащие питательным органом. В последнем случае пораженные клетки долше остаются живыми.

Почвообитающие виды

Почвообитающие виды семейства Питиевых Pythiaceae по типу питания ведут сапротрофный или паразитический образ жизни, большинство способны поражать подземные органы высших растений. Примитивные виды способны неопределенно долгое время находиться в почве в сапротрофном состоянии, питаясь растительными остатками. При появлении в почве корневой системы ослабленных растений, переходят к паразитизму. Чаще всего наблюдается поражение молодых растений. Их корни ещё не покрыты защитными покровами и восприимчивы к патогенам. Так же восприимчивы растения, ослабленные какими-либо неблагоприятными факторами. Пораженные питиевыми грибами корешки отмирают, растения отстают в росте и гибнут. Особенно активно питиевые развиваются в годы с холодной и влажной весной. В этих условия корневая система растений развивается медленно, а отдельные участки корней в переувлажненной почве отмирают. Мертвые клетки служат воротами инфекции. Поселяясь на отмерших участках, паразиты питаются и выделяют токсические вещества, убивающие прилегающие живые участки, продвигаясь по тканям хозяина. Подобные виды широко специализированы и способны поражать сотни видов высших растений из различных семейств.

Высокоспециализированные паразиты высших растений

Высокоспециализированные паразиты высших растений семейства Питиевых Pythiaceae в отсутствии растений-хозяев находятся в почве в состоянии покоя, поскольку их вегетативный мицелий не способен выдерживать конкуренцию с почвенными сапротрофами и быстро гибнет. Некоторые поражают не только подземные, но и надземные части растений. Такие грибы питаются только живыми клетками растений-хозяев. Их мицелий развивается в межклеточниках, в клетки растений проникают гаустории. Зараженные клетки долгое время остаются жизнеспособными.

Бесполое размножение

Органы бесполого размножения представлены зооспорангиями, в которых развиваются зооспоры. У паразитов высших растений развиваются зооспорангиеносцы. Водные, почвенные виды питиевых и паразиты высших растений отличаются способом освобождения зооспор. У водных и большинства почвенных видов наблюдается разрыв оболочки зооспорангия на вершине или сбоку. Его содержимое выходит наружу в форме пузыря, протоплазма которого разделена на отдельные участки, превращающиеся в зооспоры. Оболочка зооспорангия остается на мицелии. В водной среде зооспоры сразу попадают в благоприятные условия, где они активно двигаются и прорастают.

Виды, поражающие надземные части растений, формируют зооспорангии на поверхности растений. Прорастание зооспорангиев делится на два этапа. Первоначально зооспорангии в целом виде отделяются от зооспорангиеносцев. Они имеют плотные оболочки и способны сохраняться вне капель воды. Зооспорангии разносятся ветром и брызками дождя.

Выход зооспор возможен только в каплях воды и при пониженной температуре. После выхода из зооспорангия зооспоры проходят три этапа – движение, инцистирование, прорастание. Движение обеспецивает пара жгутиков. Обычно зооспоры движутся с потоком воды пассивно, но у многих паразитирующих на корнях высших растений видов наблюдается активное движение в сторону корней растений-хозяев, особенно пораженных. Зооспоры реагируют на выделение корнями аминокислоты или обладают электротаксисом. После периода движения зооспоры утрачивают жгутики, округляются и формируют тонкую оболочку – инцистируются. Следующий этам – прорастание ростковой трубочкой. При отсутсвии подходящего субстрата для внедрения зооспоры гибнут.

Половое размножение

Органы полового размножения оогонии и антеридии образованы выростами мицелия. В процессе полового размножения кончик антеридия прикладывается к оогонию, их оболочки в месте соприкосновения растворяются и содержимое антеридия переливается в оогоний. После слияния двух ядер образуется диплоидная ооспора. Она способна сохраняться долгое время в покоящемся состоянии. У некоторых видов до 12 лет. Ооспора прорастает зооспорангием или ростовой трубкой.

Многие виды питиевых гомоталличные – на одном и том же мицелии образуются антеридии и оогонии. Имеются и гетероталличные виды. У последних для успешного протекания полового процесса и образования ооспоры необходимо наличие контакта мицелия двух штаммов. Различают два изолята А1 и А2. В месте контакта мицелиев концик гифы одного изолята закручивается и утолщается, образуя антеридий. Контактирующая с антеридием гифа другого изолята прорастает через него и над антеридием формируется сферический оогоний. Антеридий таких видов формируется в виде воротничка, окружающего оогоний у шейки. Гетероталличные виды питиевых потенциально обоеполы. Их раздельнополость относительна. Контакт гиф разных типов спаривания только стимулирует мицелий к образованию половых органов противоположного пола.

Распространение

Семейство Pythiaceae – широко распространены по всему миру. Встречаются в морской и пресной воде, в различных типах почв и на широком круге высших растений.

Вредоносность

Семейство Pythiaceae – виды, паразитирующие на высших растениях, вызывают заболевания типа корнеед или корневые гнили. Коневой гнилью поражаются всходы сахарной свеклы, хлопчатника, люцерны, различных пород деревьев.