Найти в природе растение без посторонней микробиоты невозможно. Многие здоровые растения содержат возбудителей болезни в латентной форме. Несмотря на этот неопровержимый факт, подавляющее большинство растений здоровы, то есть все основные биохимические и биофизические процессы проходят в определенных, среднестатистических рамках. Под влиянием возбудителя заболевания или неблагоприятных абиотических факторов окружающей среды наблюдается нарушения нормального развития – болезнь растения.

Систематические категории возбудителей болезни растений

Возбудителями болезни растений являются различные микроорганизмы:

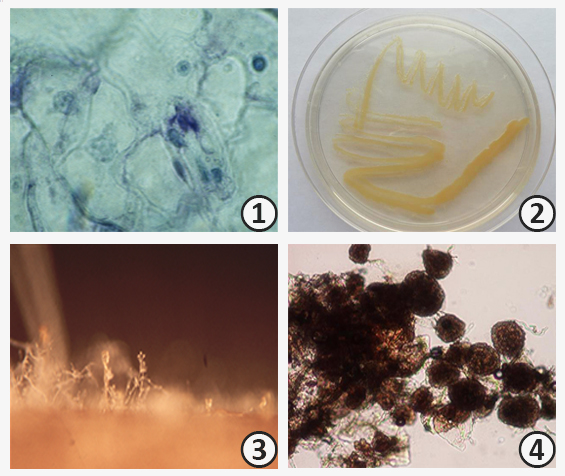

Вирусы – неклеточные субмикроскопические организмы. Состоят из нуклеиновой кислоты, покрытой белковой оболочкой. Ведут паразитический образ жизни внутри живых клеток.

Вироиды – вирусоподобные фитопатогены, состоящие из одной циклической молекулы РНК, способной реплицироваться в растении.

Бактерии– одноклеточные безъядерные организмы (прокариоты). Нуклеотид бактериальной клетки состоит из кольцевой ДНК. Нуклеотид не отделен от цитоплазмы мембраной и имеет вид небольших зерен.

Фитоплазмы – специфическая группа организмов, занимает промежуточное положение между бактериями и вирусами.

Грибы и грибоподобные организмы – отдельная группа организмов, отличающаяся от растений и животных типом питания. В отличие от растений, они не являются автотрофами и утилизируют только запасенную в органических соединениях энергию. В отличие от животных грибы – осмотрофы. Питаются всасыванием вещества из окружающей среды.

Свойства фитопатогена

Патогенность

Патогенность – специфическая способность микроорганизма вызывать заболевание.

Агрессивность

Агрессивность – количественный признак патогенности, отражающий способность патогенна к размножению в тканях растений, на которых патоген паразитирует. Агрессивность изменяется в широком диапазоне в зависимости от условий окружающей среды. Агрессивность оценивается в зависимости:

- от длины инкубационного периода –быстроты появления симптомов;

- скорости распространения патологического процесса по тканям растений;

- числа инфекционных единиц, способных вызывать заражение;

- от интенсивности спороношения (у грибов).

Вирулентность

Вирулентность – качественный признак патогенности, ее можно определить, как способность фитопатогена вызывать заболевания у определенных видов и сортов растения-хозяина.

Установлено существование специализированных рас патогенов, которые вирулентны для одних сортов и невирулентны (авирулентны) для других.

Специализированные формы распадаются на физиологические расы, а последние в свою очередь – на биотипы, отличающиеся по патогенности от основной расы.

Физиологические расы – группы патогенов внутри вида, способные паразитировать только на определенных сортах растений-хозяев. Физиологические расы отличаются генотипами. Название «физиологические» подчеркивает, что различие между расами основано на различии в физиологии заражения. Они определяются генетически. Способность или неспособность расы вызывать заражение того или иного сорта связано с различными способами воздействия этих рас на растение, с различными физиологическими реакциями.

На одном и том же сорте различные расы ведут себя по-разному: одна устанавливает взаимоотношения с клетками растения, получает от него питательные вещества, другая вызывает в клетках защитную реакцию сверхчувствительности, в результате которой наблюдается гибель и клетки, и патогена.

Состав рас патогена отличается в различных регионах и определяется культивируемыми в данной местности сортами растения-хозяина.

Например, возбудитель стеблевой (линейной) ржавчины зерновых, базидиальный гриб из Порядка Ржавчинные – Puccinia graminis, имеет более 300 рас. Внутри расы могут подразделяться на биотипы, отличающиеся по патогенности от основной расы. В США у расы 15 Puccinia graminis были выявлен биотип 15А, образующий более мелкие пустулы и 15В с более высокой вирулентностью на дополнительном сорте-дифференциаторе.

Физиологические расы обозначаются цифрами, биотипы – буквой, стоящей после цифрового обозначения расы.

Формировать физиологические расы и биотипы способны патогены, относящиеся к различным систематическим категориям фитопатогенов. Физиологические расы и биотипы установлены у слизевиков, грибов, цветковых паразитов. Вирусы и бактерии формируют аналогичные расам группы – штаммы.