История открытия

Фитоплазмы, как патогены растений, были открыты в 1967 году японскими вирусологами. Во флоэме растений, пораженных болезнями типа желтух, ведьминых метл, карликовости, столбура, были обнаружены тела эллипсоидальной и сферической формы. Внешне они были сходны с возбудителями плевропневмонии крупного рогатого скота и получили название «плевропневмониеподобные организмы». В связи с этим фитоплазмы иногда именуют pleuropneumonia like-organisms (PPLO) или микоплазмоподобные организмы (МПО).

Особенности систематики фитоплазм

По фенотипической классификации, представленной в девятом издании определителя бактерий Берджи, фитоплазмы относят к эубактериям, лишенным клеточных стенок.

В рамках данной классификации фитоплазмы относятся к порядку Mycoplasmatales (класс Микоплазмы (Mollicutes), тип Тенерекуты (Tenericutes). Порядок Mycoplasmatales включает три семейства Mycoplasmataceae, Acholeplasmataceae и Spiroplasmataceae, в каждом из которых, в рамках определенных родов, располагают те или иные виды фитоплазм.

В настоящее время в рамках филогенетической системы прокариот существует тенденция выделения фитоплазм в отдельный род Candidatus Phytoplasma. Первые 20 видов отнесены к указанному роду на основании идентичности нуклеотидной последовательности ДНК гена 16SрРНК, составляющей не менее 97,5%.

Морфология и генетика фитоплазм

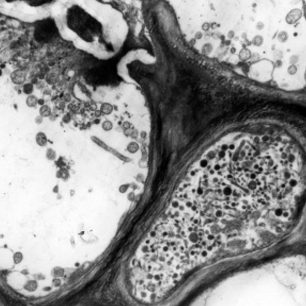

Фитоплазмы, как и все микоплазмы, являются мелкими прокариотическими организмами, полностью лишенными клеточных стенок. Клеки фитоплазм ограничивает только цитоплазматическая, трехслойная, элементарная мембрана, толщиной около 100 нм. Фитоплазмы не способны к синтезу пептогликана и его предшественников.

Это плеоморфные (варьирующие по форме) организмы. В культуре одного вида обнаруживаютс сферические, грушевидные (0,3–0,8 мкм в диаметре), разветвленные, спиралевидные нити, в некоторых случаях с оформленными прикрипительными структурами. Один и тот же фитоплазменный организм имеет клетки (тела) различных форм и размеров.

Минимальный размер фитоплазменных организмов около 220 нм. Это позволяет использовать для их выделения мембранные фильтры с размерами пор 220–850 нм.

Покоящиеся стадии фитоплазм не известны. Клетки спиралевидной формы обнаруживают подвижность вращательного, изгибательного и поступательного типов.

В отличии от вирионов, в клетках фитоплазм обнаружены два типа нуклеиновых кислот – ДНК и РНК, но содержание генетической информации в них в два раза меньше чем у бактерий. Кроме того, в цитоплазме фитоплазм содержаться рибосомы, близкие по строению к рибосомам бактерий, нити НК. Ядерная мембрана отсутствует.

Размер генома фитоплазм варьирует в зависимости от таксономической принадлежности вида от 4–6,8 х10 Д до 8–17 х 10 Д. Геном содержит содержит двухтяжную ДНК и РНК.

Цикл развития фитоплазм

Цикл развития фитоплазм сложен. В нем отмечаются минимальные репродуктивные образования и формы, по размерам близкие к вирусам (около 80 нм) и более крупные структуры.

Фитоплазмам свойственен множественный тип репродукции: почкование, сегментация цепочечных форм и нитевидных структур, образование элементарных телец в материнских частицах, бинарное деление. Отмечается, что цитоплазматическое деление фитоплазм происходит синхронно с репликацией генома.

Культивирование фитоплазм

Физиологические свойства фитоплазм и отношения с факторами окружающей среды варьируют в широком диапазоне в зависимости от вида фитоплазмы и растения-хозяина. В частности, большинство фитопатогенных микоплазм являются

факультативными анаэробами, некоторые – облигатными анаэробами, гибнущими в присутствии минимального количества кислорода.

Малые биосинтетические возможности ограничивают способы культивирования фитоплазм на искусственных питательных средах и обуславливают их зависимость от клеток растения-хозяина. Многие фитоплазмы практически не способны расти на искусственной среде и выделяются только с использованием культуры клеток растений.

Фитоплазмы не переносятся механически с соком пораженных растений и через семена.

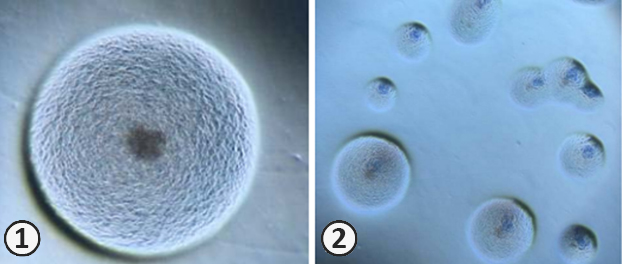

Фитоплазмы устойчивы к пенициллину и его аналогам, но чувствительны к антибиотикам тетрациклиновой группы, спиртам и детергентам. Отдельные виды способны расти на синтетических бесклеточных средах различной сложности, но большинству для роста необходимы стирол и жирные кислоты. Колонии на плотных средах формируются мелкие, диаметром меньше 1 мм. Данные организмы проникают глубоко в среду, практически врастая в нее.

Образование на бесклеточной среде специфически округлых колоний, диаметром 0,5–2,0 мм типа «яичницы-глазуньи» является диагностическим признаком фитоплазм.