Болезни

Симптомы заболевания

Заболевание поражает корни, столоны, клубни картофеля:

- на корнях – формируются белого цвета галлы (наросты неправильной формы), со временем приобретающие коричневый цвет;

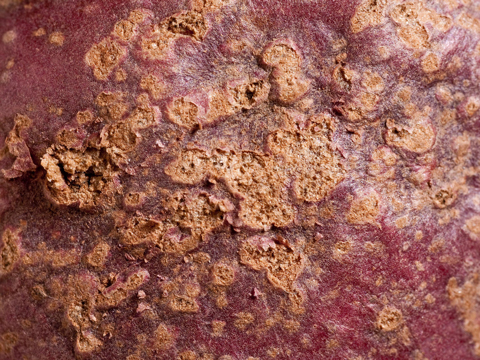

- на клубнях – светлые пустулы в форме бородавок, при созревании клубней, обычно после уборки, пятна округляются, приобретают рельефность, подсыхают и растрескиваются. Образовавшиеся язвы заполнены коричневой пылящей массой, состоящей из разрушенных тканей клубня и спор фитопатогена. Остатки треснувшей кожуры долго сохраняются по краям пустул, что придает им звездчатую форму.

Морфология

Возбудитель болезни – плазмодиофоромицет Spongospora subterranea. Фитопатоген относят к типу Плазмодиофоромикота (Plasmodiophoromycota), классу Плазмодиофоромицеты (Plasmodiophoromycetes), порядку Плазмодиофоровые (Plasmodiophorales), семейство Плазмодиофоровые (Plasmodiophoraceae).

Амебоиды – комочек протоплазмы без оболочки, способный к передвижению. При слиянии амебоиды образуют многоядерные плазмодии.

Споры (покоящиеся цисты) – амебоид, покрытый оболочкой, образуется в неблагоприятных условиях. Это мелкие, одноклеточные многоугольные образования, диаметром 2–4 мкм. Часто склеены в полые кучки шарообразно-неправильной формы, диаметром около 40–50 мкм.

Биология

Источником первичной инфекции служат растительные остатки (корни, столоны) и клубни, сохраняющие покоящиеся споры возбудителя. Жизнеспособность спор сохраняется в почве до 4–х лет.

Резерватом фитопатогена может служить навоз, поскольку споры в организме животных не погибают.

Прорастают споры во влажной среде с образованием зооспор, а затем амебоидов.

Проникают в клетки корней, клубней, столонов, фитопатогены обычно через чечевички. Здесь они развиваются в многоядерный плазмодий, впоследствии распадающийся на мелкие комочки. Последние, покрываются плотной оболочкой, и превращаются в покоящиеся споры.

В благоприятных условиях оболочка ослизняется и амебоид снова начинает двигаться. Перемещаясь в почве, амебоиды и плазмодии достигают растение-хозяина, проникают в его клетки и переходят на паразитический образ жизни.

Условия развития

Оптимальные условия развития заболевания создаются при повышении влажности почвы до 70% от полной влагоемкости, умеренной температуре +12°C–+18°C. С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит 12 суток, до полного формирования спор – 29 дней.

Интенсивное развитие порошистой парши картофеля отмечается при выпадении обильных осадков в сочетании с невысокой температурой. Засушливые условия неблагоприятны для развития заболевания. Наибольшее поражения клубней наблюдается на торфяных почвах с pH 4,7–5,4.

Географическое распространение

Порошистая парша картофеля – болезнь растения распространенная в Эстонии, Беларуси, Центральном и Северо-Западном регионах России.

Вредоносность

Порошистая парша картофеля – болезнь растения снижает товарные качества картофеля, приводит к поражению клубней в период хранения различными грибами и бактериями.

Меры борьбы

Агротехнические:

- соблюдение севооборота, исключающего посадку картофеля на одном и том же поле в течение 3–4 лет, а при высокой степени инфицирования – до 7 лет;

- использование здорового посадочного материала;

- уборка урожая в благоприятных погодных условиях.

Химические

- обработка клубней перед закладкой на хранение фунгицидами класса фенилпирролы.

Биологические

- непосредственно перед высадкой картофеля нанести на поверхность клубней фунгициды классов: биологические пестициды, бактериальные фунгициды.

Кроме того, при создании статьи использовался источник.