Об этом сообщает команда исследователей из Египта (Университет Танта; Центр исследований пустынь) и Саудовской Аравии (Университет Умм-Аль-Кура) в статье, опубликованной в журнале Horticulturae 2023 на портале MDPI: «Лук – важная культура, мировое производство которой в 2021 году достигло 106,59 млн тонн, а уборочная площадь составила 5,78 млн га.

В Египте лук возделывается на 94 457 га с урожайностью 35,0684 тонны с гектара, при общем объеме производства 3,31 миллиона тонн. Среди всех фитосанитарных проблем лука белая гниль, вызываемая Sclerotium cepivorum Berk (телеоморфа: Stromatinia cepivora), является наиболее серьезной проблемой.

S. cepivora - почвенный гриб, поражающий корни лука от рассады до стадии сбора урожая, что приводит к гибели растений в течение сезона.

Хотя S. cepivora не производит каких-либо известных бесполых спор, гриб выживает и зимует в виде склероций. Склероции представляют собой мелкие, черные, шаровидные, твердые структуры, которые продуцируются возбудителем в конце его жизненного цикла, чтобы противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды и оставаться в состоянии покоя в почве в течение многих лет, до 20-ти, даже без хозяина.

Несмотря на эффективность синтетических фунгицидов, их широкое и многократное использование приводит к ряду экологических проблем, включая выработку устойчивости у патогенов. Следовательно, необходим интенсивный поиск дешевых экологически чистых альтернатив, более безопасных для человека, животных и окружающей среды.

Ризобактерии, колонизирующие корни и стимулирующие рост растений (PGPR), считаются одним из наиболее перспективных агентов биологической борьбы с болезнями растений. Например, Stenotrophomonas maltophilia - распространенный биостимулятор роста, выделенный из ризосферы многих растений, таких как крестоцветные, кукуруза и свекла.

С другой стороны, эндофитные бактерии, выделяемые из различных частей растения, включая корни, стебли, листья, цветки, плоды и семена, также относятся к первой линии обороты против болезней. Эндофитные бактерии колонизируют внутренние ткани растений, не вызывая каких-либо негативных последствий или симптомов заболевания. Пример – эндофитная бактерия Serratia liquefaciens, впервые выделенная из пинелии.

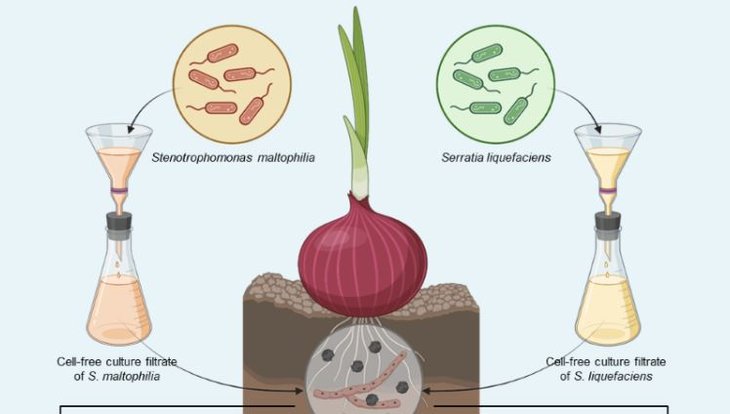

В текущем исследовании мы выделили и охарактеризовали S. maltophilia и S. liquefaciens, а также исследовали их потенциальную противогрибную активность против S. cepivora, возбудителя белой гнили лука, in vitro и in vivo в полевых условиях.

Мы предположили, что оба биоагента могут влиять на рост и урожайность растений лука, инфицированных S. cepivora, за счет активации ферментативных и неферментативных механизмов антиоксидантной защиты и накоплением фитогормонов, таких как ауксины.

Растительно-стимулирующие ризобактерии (PGPR) выделяли из ризосферной почвы здоровых растений лука, эндофитная бактерия была выделена из свежих здоровых листьев растений фасоли обыкновенной, из семи изолятов от больных растений лука с типичными симптомами склеротиниоза отобрали наиболее агрессивный штамм для тестов.

Противогрибную активность обоих биоагентов (S. maltophilia и S. liquefaciens) в отношении S. cepivora тестировали in vitro с использованием методов двойной культуры и культурального фильтрата.

Вкратце, увеличение процентного содержания культурального фильтрата с 20 до 80% значительно увеличивало ингибирование роста мицелия S. cepivora.

Следует отметить, что ингибирование роста мицелия (%) за счет использования самой высокой концентрации (80%) культурального фильтрата S. maltophilia было аналогично положительному контролю (фунгицид с тебуконазолом) и с ингибированием роста мицелия 99,00 ± 1,73%.

В целом, использование культуральных фильтратов обоих биоагентов значительно снижало развитие склеротиниоза на обработанных растениях лука по сравнению с контролем в течение двух сезонов подряд, 2020/2021 и 2021/2022 соответственно.

В течение двух последовательных сезонов культуральные фильтраты заметно увеличивали количество листьев на растении, высоту растений и сырую массу побеговой системы без существенных различий между обоими бактериальными агентами, но со значительным отличием от контроля и фунгицидной обработки.

По сравнению с контролем были больше (и сопоставимы с урожаем фунгицидной обработкой) следующие показатели: диаметр луковицы, сырая масса, выход луковиц на участок.

Было предложено несколько гипотез для объяснения противогрибной активности обоих биоагентов. Эти гипотезы включают продукцию нескольких внеклеточных метаболитов, таких как антибиотики, сидерофоры, молекулы, чувствительные к кворуму, N-ацил-гомосеринлактоны и ферменты, разрушающие клеточную стенку патогенного гриба.

Анализ культуральных фильтратов обеих бактерий показал, что оба фильтрата содержат несколько биоактивных соединений с антимикробной активностью, таких как ментол; бензилбензоат; олеиновая, миристиновая и пальмитиновая жирные кислоты; соединения тридекана, тетрадекана и гексадекана, фенол.

Стоит подчеркнуть, что ни один из фильтратов бактериальной культуры не вызывал никакой фитотоксичности у обработанных растений, на что указывали показатели стимулированного роста (количество листьев на растении, длина корня, высота растения и сырая масса луковицы). Это может быть связано со снижением тяжести заболевания и/или накоплением основного ауксина, индол-3-уксусной кислоты и ее предшественника, аминокислоты триптофана».

По статье группы авторов (Ханан Э.М. Осман, Ясир Нехела, Абдельнасер А. Эльзаавели, Мохамед Х. Эль-Морси, Асмаа Эль-Нагар), опубликованной на портале www.mdpi.com. Изображение принадлежит указанной группе авторов.