Дыхальца

Дыхальца, или стигмы – это симметричные отверстия, расположенные на груди и брюшке насекомых и ведущие в трахейную систему. Они имеют округлую, овальную, треугольную или другую форму, могут отличаться по цвету от окружающих покровов. У разных насекомых дыхальца устроены с разной степенью сложности. Примитивные группы отличаются тем, что у них стигмы всегда открыты, а у более высокоразвитых форм они характеризуются наличием фильтрационной решетки и замыкательного механизма. Более подробно об этом можно почитать в статье «Дыхальца».

Строение трахейной системы

У большинства насекомых она представлена в виде открытой системы трахей: внутренних трубочек, которые проводят воздух в организм, доставляя его ко всем клеткам тела. Несмотря на то, что трахеи, по сути, являются единственной составляющей этой системы, ее устройство достаточно сложно. Каждая трубочка многократно ветвится, и конечные отделы трахей подходят к небольшим группам клеток. Фактически, трахеями большего или меньшего диаметра пронизано все тело насекомого, что позволяет ему эффективно осуществлять наружное дыхание. Строение трахейной системы насекомых в чем-то напоминает структуру кровеносных сосудов у других животных: сосуды так же обильно ветвятся, чтобы донести с кровью кислород к внутренним органам и тканям.

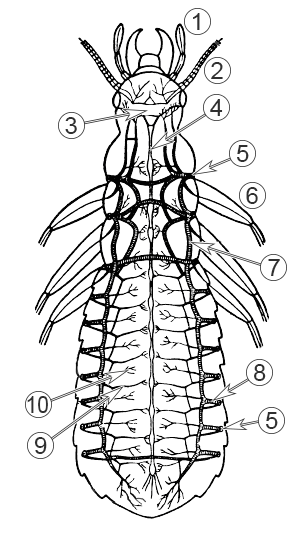

Вдоль тела с обеих сторон практически параллельно друг другу проходят два основных трахейных ствола (латеральных). Иногда, кроме них, имеется еще пара добавочных трахейных стволов (дорсальных) – они, как правило, меньше по диаметру, чем основные, но у Двукрылых они крупнее их. Реже встречаются дополнительные стволы. С трахейными стволами более или менее прямо связываются дыхальца, открывающиеся по бокам груди и брюшка. На уровне каждого сегмента от основного ствола в глубь тела отходят парные веточки, количество и расположение которых отличается у разных насекомых.

В типичных случаях к каждому сегменту относится по три симметрично расположенных парных ветви:

- дорсальная ветвь – идет в направлении к спинному сосуду и дорсальным мышцам;

- висцеральная ветвь – обслуживает органы пищеварительной и половой систем;

- вентральная ветвь – доставляет кислород к вентральным мышцам и нервной цепочке.

Многократно ветвящиеся трахеи оканчиваются трахеолами (капиллярными трубочками), диаметр которых составляет около 1 мкм. Они оплетают клетки, разветвляясь между ними и обеспечивая поставку к ним кислорода. Несмотря на то, что трахеи и трахеолы очень тонкие, они не спадаются, так как снаружи они укреплены тенидиями – спиральными утолщениями общей кутикулярной выстилки тела (интимы). Общее количество трахеол в организме насекомого очень велико и достигает 1-1,5 миллионов.

Помимо перечисленных образований, у насекомых также имеются воздушные мешки, развитие которых наиболее сильно у хорошо летающих видов, у которых они заполняют большую часть полости тела. Воздушные мешки – это резервуары, которые обычно представлены расширенными участками трахейных стволов.

Дыхание у насекомых

Воздух проходит через дыхальца, активно поступая в трахейную систему благодаря сокращениям мышц и работе замыкательного аппарата дыхалец. Затем он попадает в основные, а после этого – в более мелкие трахеи, быстро достигая капиллярных трубочек. Трубочки, оплетающие клетки, тесно контактируют с их мембранами. Кислород проходит в каждую клетку путем диффузии.

В воздушных мешках происходит хранение воздуха. Сокращение дыхательных мышц сжимает и расправляет их, увеличивая эффективность газообмена. Это особенно важно для хорошо летающих насекомых, которым для получения энергии во время полета требуется полноценный доступ кислорода. Помимо этого, запасание воздуха в мешках уменьшает вес тела при полете, способствует сохранению тепла, амортизирует толчки от биения крыльев. У ряда насекомых воздушные мешки являются частью звуковых органов и участвуют в резонировании звука. У Комнатной мухи эти образования развиты настолько хорошо, что представлены не только в груди и брюшке, но и в голове.

Дыхание насекомых редко состоит из правильных дыхательных циклов «вдох-выдох»: обычно потребление кислорода, и избавление от углекислоты идет постоянно. Некоторые имеют и другие особенности: например, у куколок шелкопряда Hyalophoracecropiaпотребление кислорода происходит постоянно, а выведение углекислого газа – «залпами» по несколько минут, повторяющимися через каждые 7 часов.

Открытые и закрытые трахейные системы

Выше были описаны строение и работа открытой трахейной системы, в которой имеются функционирующие дыхальца и система внутренних трубок (трахей), пронизывающих все тело. Это наиболее распространенный тип строения органов дыхания у насекомых.

Однако, кроме него, существует еще и закрытая трахейная система, в которой дыхальца не пропускают воздух или вообще не представлены. У таких насекомых трахейная система типичного строения заменена тонкой сетью трахеол, которые располагаются под кожей или в образованиях, называемых жабрами. Закрытые системы имеются у обитающих в воде нимф и личинок ряда насекомых: веснянок, поденок, стрекоз. Кислород при этом поступает в организм насекомого при помощи жабр, диффундируя из воды в жаберные трахеи.

Как правило, жабры находятся на боковых сторонах брюшка, но не всегда. Так, нимфы равнокрылых стрекоз отличаются наличием ректальных жабр. Похожие на жабры лепестки располагаются у них на стенках прямой кишки. Насекомые засасывают воду в кишечник, она омывает жабры, а последние при этом извлекают из воды кислород.

Ссылки

Раздел: Cтроение насекомых

Темы: Внутреннее строение насекомых, Дыхательная система насекомых