Строение

Как правило, яйцеклад построен из двух (реже – трех) пар яйцекладных створок, объединенных в одно образование. При помощи мышечных пучков они связаны с яйцекладными пластинками.

Яйцеклад некоторых жуков и Двукрылых носит название телескопического, так как состоит из «вложенных» друг в друга кольцевидных сегментов. При необходимости они расправляются в трубку, а в состоянии покоя находятся внутри брюшка или его придатка (выроста), как, например, у мухи лукового минера. Такое приспособление в основном имеют те, кто делает кладки в щелях, трещинах и других труднодоступных местах.

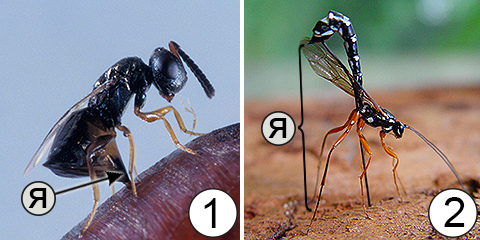

У разных насекомых этот орган отличается различной длиной, при этом яйцеклад может быть как очень коротким, так и длинным, намного превышающим величину тела. Его размер в основном зависит от субстрата, в который предстоит откладывать яйца. Значительные различия могут встречаться даже среди представителей одного подотряда или инфраотряда. К примеру, наездники известны тем, что их личинки получают возможность развиваться, только попав в другой живой организм – личинку или яйцо насекомого-«хозяина».

Некоторые паразитические осы в период кладки нападают на гусениц. У таких наездников яйцеклады имеют небольшую длину, так как для повреждения тонкой кутикулы брюшка личинки большего им и не нужно. Другие же, такие, как представители рода Megarhyssa, откладывают яйца в древесине. Они находят ходы, которые пробуравили для тех же целей другие насекомые, и вводят туда же свое будущее потомство. У таких наездников яйцеклад может иметь длину до нескольких сантиметров и отличается большой прочностью, так как прокалывает плотные оболочки чужих яиц.

Жалящие перепончатокрылые, к примеру, шершни, пчелы или некоторые муравьи, имеют яйцеклад, преобразованный в прочное заостренное гомологичное образование – жало. Помимо основного назначения, им пользуются для защиты и добычи питания. Отверстие жала связано с ядовитой железой, которая выделяет свой секрет при прокалывании тела жертвы и парализует ее. Часть обладателей жала способна использовать свой измененный яйцеклад и при кладке яиц, однако, например, среди пчел оно лучше всего выражено у рабочей касты, которая для размножения его не применяет.

Некоторые отряды могут отличаться тем, что отчетливо представленный яйцеклад присутствует лишь у части их представителей. Так, среди стрекоз он хорошо определяется только у тех, кто делает кладки внутрь листьев растений (группа Calopteryx). Остальные же, прикрепляя отложенные яички к поверхности листьев, не нуждаются в таком приспособлении, но зато несут на задней части брюшка железы, продуцирующие клейкую жидкость для их фиксации.

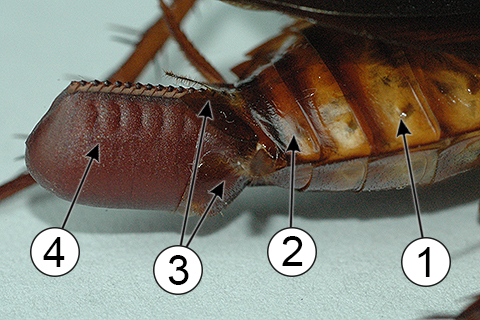

Оотека

Другие насекомые, например, представители подотряда Таракановые, имеют короткий яйцеклад, однако с внешней стороны тела он не заметен, так как скрыт внутри брюшка. При этом самка одновременно откладывает несколько десятков яиц в общей оболочке – оотеке.

Происхождение

Среди энтомологов встречаются различные взгляды на генетическое происхождение яйцеклада. Так, большинство считает, что он представляет собой видоизмененные последние сегменты брюшка (8-10 или 8-9 членики). В пользу этого предположения говорит то, что некоторые виды, например, жуки-дровосеки, могут втягивать его внутрь тела, а следовательно, он объединен общей мускулатурой с другими частями брюшного отдела. Более того, бабочки-мешконосы даже имеют на задней части тела специальный чехлик, в котором находится яйцеклад.

Другие специалисты, ориентируясь на данные сравнительной эмбриологии, полагают, что эти органы являются редуцированными конечностями генитальных члеников. Это может подтвердить тот факт, что у некоторых жуков в задней части есть сразу два образования, напоминающие яйцеклад, однако одно из них, как правило, редуцировано (измененные конечности), а второе используется (сегменты брюшка).

Функционирование яйцеклада

К внутренней поверхности яйцекладных створок присоединяются мышечные волокна. Когда приходит время кладки, насекомое выбирает субстрат и при необходимости просверливает его острием яйцеклада. Затем, совершая ритмичные сокращения мышц, толчкообразными движениями самка выталкивает их из брюшка. По мере продвижения яиц прилежащие друг к другу створки расходятся, и они по одному выходят наружу.

Биологическое значение

Основное назначение яйцеклада состоит в том, что при его помощи происходит откладывание яиц. При этом он не просто представляет собой трубку, по которой они выводятся наружу; особенности строения яйцеклада обеспечивают необходимую глубину кладки и выбор определенного субстрата, а следовательно, от его морфологии зависит сохранность и благополучное развитие потомства.

Перепончатокрылые, у которых этот орган преобразован в жало, используют его для защиты.