Морфология

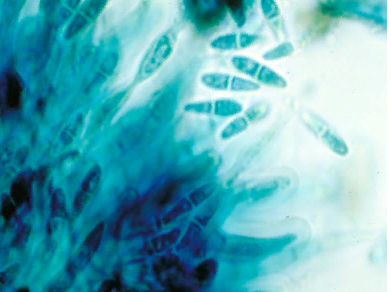

Аскоспоры – неподвижные споры, имеют оболочку и лишены двигательного аппарата. Закладывается аскоспора, как одноклеточное образование в большинстве случаев шаровидной, яйцевидной или эллипсоидальной формы. В процессе роста аскоспора увеличивает размеры, но сохраняет первоначальную форму. Однако форма может и резко изменяться от эллипсоидальной и шаровидной до игловидной или нитевидной.

Размеры аскоспор различны, от 1 мкм до 100 мкм в диаметре. В большинстве случаев – от 5 мкм до 50 мкм.

Оболочка аскоспоры имеет по меньшей мере два слоя:

- эндоспорий – внутренняя оболочка;

- экзоспорий – поверхностная оболочка.

Чаще всего слои неясно ограничены и при обычном наблюдении сливаются. При проращивании аскоспор или при воздействии на оболочку слабым раствором щелочи или кислоты обнаруживается расслоение на эндоспорий и экзоспорий.

Эндоспорий – тонкий, обычно бесцветный. Экзоспорий может иметь различные характеристики. У ряда грибов он бесцветный и тонкий, как и эндоспорий. Окраска аскоспор, при ее наличии, сосредоточена в наружных слоях оболочки. На поверхности экзоспория наблюдается наличие щетинок, шипов, бугорков, бородавочек. Такие образования могут быть сосредоточены в отдельных частях поверхности или покрывать всю оболочку.

По химическому составу оболочка спор аскомицетов представляет собой смесь целлюлозы и жироподобных веществ. Поверхность оболочки может быть покрыта воском, что обусловливает их несмачиваемость.

Некоторые представители типа Аскомицеты характеризуются наличием сетчатой структуры на поверхности оболочки споры.

В двухслойной оболочке аскоспоры иногда можно обнаружить утонченные места в виде ростковых пор. Они образуются как за счет эндоспория, так и за счет экзоспория. Часто количество ростковых пор постоянно и является видовым систематическим признаком.

Внутреннее строение

Аскоспора в начале развития является одноклеточным образованием. Некоторые остаются таковыми до полного созревания. В большинстве аскоспор по мере развития появляются поперечные перегородки, делящие их на отдельные клетки. Зрелые аскоспоры могут иметь одноклеточное, двухклеточное и многоклеточное строение. Некоторые аскоспоры имеют только поперечные перегородки. При наличии и поперечных и продольных перегородок аскоспоры, как и другие виды спор, называют муральными спорами.

Внутренне содержимое аскоспоры представлено протоплазменной массой. В молодом состоянии она заполняет всю полость споры, в более зрелом – обнаруживаются вакуоли (отдельные пустоты, заполненные клеточным соком). Внутри аскопоры имеется запас питательных веществ. Чаще всего это гликоген и жиры. Последние могут быть рассеяны мелкими каплями или сосредоточены в виде более или менее крупных капель.

Обычно аскоспоры закладываются вокруг одного ядра. Известны аскомицеты, споры куторых с самого начала развития двухъядерные (род Neurospora). В этом случае аскоспора формируется вокруг двух ядер и является диплоидной.

К моменту созревания споры большинства сумчатых грибов (аскомицетов) и связанных с ними несовершенных видов имеют различное количество ядер, от одного до многих, иногда нескольких десятков.

Образование аскоспоры

Формирование аскоспоры – последний этап полового процесса сумчатых грибов.

Двухядерная клетка крючка аскогенной гифы развивается в аск. Он увеличивается в размере. Ядра дикариона аска сливаются, образуя диплоидное ядро, которое делится редукционно. После мейоза следует ещё одно митотическое деление и образуется 8 гаплоидных ядер, вокруг которых и формируются аскоспоры.

Аскоспоры образуются по способу «свободного образования клеток». Часть цитоплазмы аска обособляется вокруг ядер и одевается оболочкой. Цитоплазма не использованная на образование спор называется эпиплазмой.

Биологическое значение

Аскоспоры относятся к пропагативным спорам, то есть предназначенным для массового размножения. Они возникают в большом количестве, некоторые при прорастании могут давать новые споры. Характерно, что аскоспоры имеют способность к прорастанию сразу после образования и период покоя для них не требуется. Ряд аскомицетов характеризуется наличием аскоспор, способных к прорастанию до наступления полного созревания. Аскоспоры в большинстве случаев не могут храниться длительное время.

Большинство аскомицетов способны продуцировать огромное количество спор. Однако только незначительному количеству репродуктивных элементов удается выполнить свою биологическую функцию – прорасти и дать потомство.

К моменту созревания аскоспор в эпиплазме гликоген превращается в сахар, тургорное давление в аске возрастает, в некоторых случаях до 13 атмосфер и аскоспоры с силой выбрасываются и разносятся водой, ветром, насекомыми.