Вредитель

| Сводные данные | |

| Благоприятная t (оC) | +16 – +18 |

| Мин. t развития (оC) | +10 |

| Плодовитость (шт) | 280–330 |

| Генераций в год | 1 |

| Яйцо (мм) | 1,8–2,5 |

| Личинка (мм) | До 100 |

| Куколка (мм) | 18–40 |

| Размах крыльев (мм) | 60–80 |

Морфология

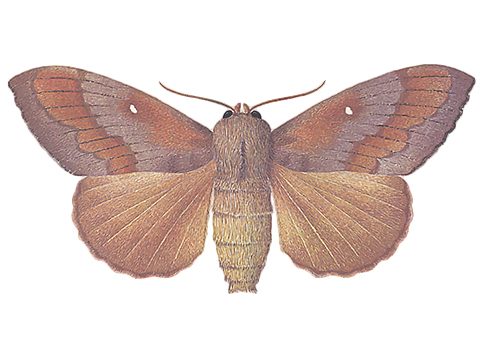

Имаго. Бабочка, размах крыльев 60 – 80 мм. Окраска варьирует, но чаще серо-коричневая. На передних крыльях широкая извилистая перевязь от серо-бурого до красно-бурого оттенка. Кроме того, на каждом из передних крыльев имеется маленькое пятнышко полулунной формы белого цвета.

Задние крылья монохромные. Окраска и рисунок крыльев помогают бабочкам идеально мимикрировать под цвет сосновой коры.

Усики, как и у всех представителей семейства, двоякогребенчатые.

Половой диморфизм

Разнополые особи отличаются строением гениталий.

Вторичные половые признаки:

Самка. Гребни усиков короче, чем у самцов.

Яйцо крупное от 1,8 до 2,5 мм. Форма удлиненно-шаровидная. В начале развития они голубовато-зеленые, впоследствии серые со слабым блеском и темной точкой на вершине.

Личинка (гусеница) сразу после отрождения желтовато-белая с поперечными рядами мелких бородавок черного цвета и оранжевой полоской по бокам средней части брюшка.

Взрослые гусеницы достигают в длину до 100 мм. Окрас серый с редкими волосками красноватого оттенка. На II и III сегментах груди есть темно-голубые почти черного цвета пятнышки. Вдоль спины имеется ряд ромбических пятен с серединой более светлого оттенка.

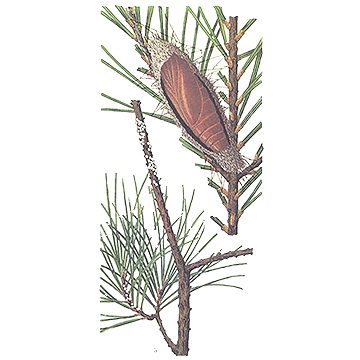

Куколка крупная, длиной 18 – 40 мм. Вершина брюшка закруглена, имеет выпуклую пластинку, густо покрытую щетинками рыжеватого цвета. Куколка располагается в пергаментовидном коконе, длиной от 30 до 50 мм. Цвет покровов кокона буровато- или грязно-серый. В него вплетены пучки жгучих темных волосков.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Полное |

| Полный цикл | 1 год |

| Яйцо (эмбрион) | 16–20 |

| Личинка | 9–10 месяцев |

| Куколка | 4–5 недель |

| Имаго | Около 1 месяца |

Развитие

Имаго. Лет бабочек наблюдается с середины июня до середины июля.

Период спаривания. Размножение двуполое. Самки откладывают оплодотворённые яйца кучками по 20 – 150 штук на хвою, побеги и кору стволиков. Плодовитость 280 – 330 штук.

Яйцо. При температуре от +16°C до +18°C эмбрион развивается 16 – 20 суток.

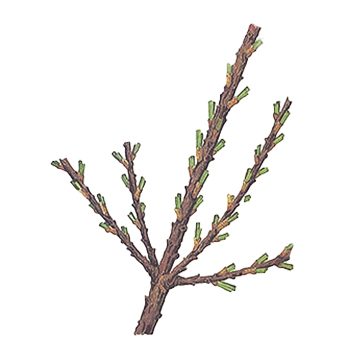

Личинка (гусеница), после отрождения грызет хвою текущего года роста, повреждая хвоинки по бокам и в верхушечной части. Со второго возраста хвоинки обгрызаются по всей длине. Перелиняв еще один раз приблизительно в октябре месяце, гусеницы уходят на зимовку. Зимуют гусеницы III – IVвозрастов на незначительной глубине в лесной подстилке, недалеко от ствола дерева, с которого они спускаются осенью. В легкой почве они могут уходить на глубину до 10 см.

Весной при повышении температуры поверхностного слоя почвы (глубина до 2 см) до + 10 °C, гусеницы пробуждаются и по стволам взбираются в крону кормовых деревьев. Там они приступают к питанию. Гусеницы этого вида коконопрядов отличаются прожорливостью и интенсивно уничтожают старую хвою. При недостатке питания уничтожается молодая хвоя, обгладываются почки и майские побеги.

Питаются гусеницы до середины июня. За это время они линяют от трех до четырех раз.

Всего за время развития число линек достигает шести, а возрастов – семи.

Гусеницы предпочитают питаться хвоей сосны обыкновенной. На других хвойных встречаются только при недостатке корма. Вид светолюбивый, теплолюбивый, ксерофильный.

Куколка. Гусеница окукливается на ветвях и стволах сосен. Развитие ее длится 4 – 5 недель.

Имаго выходит из кокона в середине июля.

Особенности развития. Цикл развития соснового коконопряда одногодичный, но при неблагоприятных условиях развития гусеницы могут отправляться на вторичную зимовку и окукливаться только третьим летом.

Вспышка массового размножения длится 7 – 8 лет. Очаги размножения соснового коконопряда возникают:

- в чистых сухих сосняках с полнотой средних значений, которые расположены на возвышенностях;

- в борах-зеленомошниках;

- в сосновых культурах 12 – 40 летнего возраста различной полноты;

- на сухих бедных почвах, старопашнях и песках, изолированных от естественных сосновых лесов.

Морфологически близкие виды

По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому виду близок Шелкопряд сибирский (Dendrolimus sibiricus). Основные отличия: окраска крыльев светло-пепельная до темно-бурой, охристая, светло- или темно-коричневая; переднее крыло с белым дискообразным пятном и двумя темными перевязями.

Кроме данного вида часто встречается Кольчатый шелкопряд (Malacosoma neustria), также сходный по морфологическим признакам с шелкопрядом сосновым сибирским (Dendrolimus pini).

Географическое распространение

Сосновы коконопряд распространен по всей Западной Палеарктике. В России это вся европейская часть, Кавказ, Урал, Западная Сибирь.

Вредоносность

Сосновый коконопряд повреждает в основном обыкновенную сосну. В очень редких случаях другие хвойные породы. Вредят гусеницы, питаясь хвоинками. В результате уничтожения хвои, особенно вторичного, деревья ослабляются, прирост падает. Одновременно снижается устойчивость отдельных деревьев и насаждения в целом к воздействию отрицательных факторов окружающей среды, в том числе нападению других групп вредителей.

Меры борьбы

Надзор

Надзорпроводится в различные времена года по разным признакам:

- В июне по калу питающихся гусениц;

- Осенью по гусеницам в подстилке;

- Весной путем кольцевания деревьев в очагах вредителя.

Лесохозяйственные мероприятия

- Создание смешанных, сложных, равномерно сомкнутых насаждений;

- Формирование кустарникового яруса и густых опушек;

- На бедных песчаных почвах обогащение азотом, путем высева в междурядья люпина многолетнего;

- Создание в сосновых насаждениях, небольших участков лиственных пород.

Химические меры борьбы

Применение инсектицидов на основе ингибиторов синтеза хитина.

Биологические меры борьбы

- Применение биологических пестицидов;

- Привлечение насекомоядных птиц;

- Охрана и разведение муравьев;

- Разведение насекомых, уничтожающих вредителя: трихограммы, теленомус, тахины, саркофагины, наездник Microgaster nemorum. (Прим. Ред.)

Кроме того, при написании статьи использовалась следующие источники: