Вредитель

| Сводные данные | |

| Благоприятная t (оC) | +14 - +15 |

| Мин. t развития (оC) | +7 |

| Плодовитость (шт) | 1 яйцо |

| Генераций в год | 12-20 |

| Бесполая девственница (мм) | 1,8-2,5 |

| Коэффициент вредоносности | Засeление 25 % листьев |

Морфология

Полиморфизм. Жизненный цикл вида состоит из нескольких морфологически отличающихся генераций.

- Основательница, появляется из яйца. Бескрылая.

- Бесполая девственница – несколько весеннее-летних поколений партеногенетических самок:

- Полоноски – появляются к осени. Крылатые.

- Нормальные самки (амфигонные) – отрождаются из полоносок. Бескрылые.

- Нормальные самцы (амфигонные) – крылатые.

Все партеногенетические генерации кровяной тли, как и все представители надсемейства настоящих тлей – живородящие.

Яйцо блестящего-черного цвета, удлиненно-овальной формы.

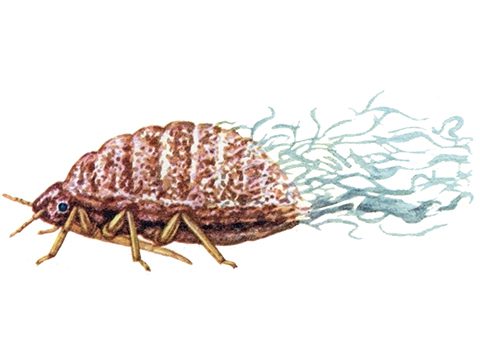

Бескрылая девственница. Длина тела – 1,8–2,5 мм. Форма тела яйцевидно-эллипсоидная. Цвет покровов светлый или темно-бурый. Тело покрыто густым пушком белого цвета. Длина пушка на конце брюшка достигает 4 мм. Глаза трехфасеточные, усики шестичлениковые, длиной в ¼ длины тела. Трубочки есть.

На спинной поверхности четыре продольных ряда многоячеистых железистых групп.

Третий членик усиков длиннее четвертого и пятого членика, вместе взятых. У взрослых особей третий членик усиков длиннее четвертого и пятого вместе взятых; голени задних ног длиннее бедер практически в полтора раза; лапки у взрослых насекомых и у личинок всех возрастов двухчлениковые. Коготки на лапках короче первого членика.

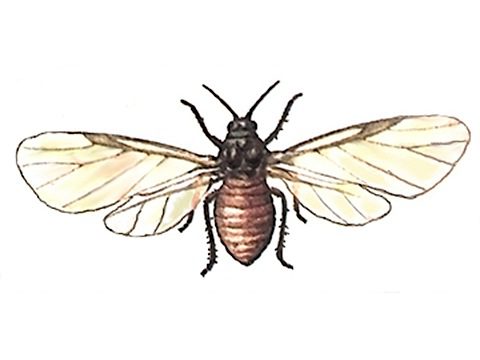

Крылатая девственница. Размер 1,8–2,3 мм. Удлиненно-эллипсоидная. Голова, усики и грудь черно-бурого цвета, брюшко желто-бурое. Железистые группы не выражены. Тело покрыто более коротким, чем у бескрылых особей, пушком. Многофасеточные глаза, шестичлениковые усики. У взрослых особей третий членик усиков длиннее четвертого и пятого вместе взятых; голени задних ног длиннее бедер практически в полтора раза; лапки у взрослых насекомых и у личинок всех возрастов двухчлениковые. Коготки на лапках короче первого членика.

Полоноска по внешнему виду аналогична крылатой девственнице.

Нормальный самец (амфигонный). Хоботок отсутствует, длина тела – 0,5–0,6 мм. Бескрылый, оливково-зеленый, слегка опушенный. Белые усики из пятичлеников. Глаза многофасеточные, черные. Ноги белые, лапки одночлениковые. Трубочки незаметны.

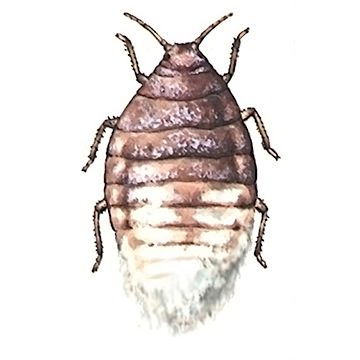

Нормальная самка (амфигонная). Хоботок отсутствует, длина тела – 0,8–1,1 мм. Ярко-оранжевого цвета, яйцевидной формы, слегка опушенная. Глаза сложные. Фасеток мало. Усики шести-, иногда пятичлениковые. Ринарии постоянные, окружены венчиком длинных ресничек. Все тело, кроме головы, заполнено одним крупным яйцом.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Неполное |

| Полный цикл | 1 год |

| Яйцо (эмбрион) | 5-6 месяцев |

| Бесполая девственница | 10-25 |

Развитие

Основательница отрождается из яйца весной. На родине вида, в Северной Америке, первичный хозяин вида – американский вяз. На его листьях и развивается поколение основательниц. Оно дает потомство крылатых девственниц, мигрирующих на яблоню.

В Европе, Азии и Калифорнии вид заселяет различные сорта яблонь. Основательницы не могут питаться соком яблони и погибают, не отрождая потомства.

Бескрылая девственница, крылатая девственница. В Европе и Азии развитие вида аналоциклично и происходит на вторичных хозяевах – яблонях.

Личинки первого и второго возрастов зимуют на корнях кормового дерева, а также в трещинах коры скелетных ветвей и штамба. В холодные зимы, при температуре окружающего воздуха до –20 °C, личинки в кроне и на штамбе погибают. Зимовавшие на корнях пробуждаются весной при температуре почвы от +7 до +8,5 °C и переселяются на крону. Потепление до +14–15 °C провоцирует начало питания насекомых. Развиваются за 20–25 дней. Минимальный период развития может продолжаться 10–11 дней – с конца июня до середины августа.

Девственницы, появившиеся первыми, весной, отрождают до 200 личинок. Плодовитость второго и последующих поколений уменьшается до 30–50 личинок.

За вегетационный период кровяная тля дает 12, в Средней Азии – до 20 поколений, развитие которых накладывается одно на другое. Личинки подвижны. Переползают на значительные расстояния и разносятся ветром. Активное расселение в Крыму приходится на вторую половину мая. С июля часть личинок переселяется на корни, расселяясь на глубине до 30 см. Массовый переход в места зимовки приходится на октябрь.

Крылатые полоноски появляются в сентябре-октябре в больших колониях тлей вместе с бескрылыми девственницами. Они активно летают над ветвями яблони и отрождают на обратной стороне листовых пластинок 3–6 личинок амфигонного поколения самцов и самок в равных соотношениях.

Нормальные самки и нормальные самцы (амфигонное поколение) отрождаются в октябре. Спариваются. После откладки одного яйца самки погибают. Яйцо зимует.

Как указывалось выше, основательницы, появляющиеся весной из яйца на яблонях, гибнут из-за отсутствия питания.

В связи с этим полоноски и амфигонное поколение в Европе и Азии не играют в жизни вида активной роли и являются биологическим рудиментом. Это же явление наблюдается и в Калифорнии, хотя американский вяз, первичный хозяин вида, там произрастает.

Близкие виды

Морфологически близкие виды

По внешним признакам (морфологии) к описываемому виду близка Вязово-грушевая тля (Eriosoma lanuginosum). Мигрирующая форма живет на корнях груши, айвы, яблони. В сентябре полоноски переселяются на вяз. От описываемого вида отличается способностью образовывать на листьях крупный, 6–10 см в поперечнике, галл. Внутри этих образований основательница отрождает личинок, впоследствии развивающихся в крылатые формы.

Цвет покровов беловато или красновато-желтый. В отличие от описываемого вида у взрослых (за исключением осенних крылатых, перелетающих на вяз) третий членик усиков короче четвертого и пятого, вместе взятых; голени задних ног в 1,2 раза длиннее бедер; лапки у взрослых и у личинок старших возрастов двухчлениковые; у младших – одночлениковые. Коготки на лапках у взрослых насекомых длиннее их первого членика почти в полтора раза.

Кроме вышеописанного вида чаще других встречается тля Грушевая корневая желтая (Eriosoma flavum) и Тля грушевая (Eriosoma pyricola), так же сходные по строению с Кровяной тлей (Eriosoma lanigerum).

Географическое распространение

Ареал кровяной тли охватывает Западную Прибалтику, Закарпатье, Приднестровье, южные области Украины, Молдавию, Кавказ, Среднюю Азию, Западню Европу, Америку, Африку и Австралию. В Западной и Восточной Европе северная граница ареала ограничена январской изотермой – 3–4 °C.

Вредоносность

Кровяная тля заселяет в первую очередь молодые побеги у основания почек, на черешках листьев, часто на плодоножках. В местах питания насекомого образуются узловатые утолщения, состоящие из ткани рыхлой структуры и покрытые нежной корой. Желваки разрастаются и трескаются, образуя глубокие язвы. В язвы проникают гнилостные бактерии, приводящие к гибели растения. Взрослые деревья, пораженные кровяной тлей, через два-три года перестают плодоносить и погибают.

Экономический порог вредоносности наступает при заселении 25% листьев.

Борьба

Агротехнические мероприятия. Рыхление почвы в питомниках. Тщательное обследование посадочного материала.

Химический способ заключается в своевременном опрыскивании крон и штамбов и почвы под деревьями пиретроидами, фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, минеральными маслами, инсектицидами на основе никотина

Биологический способ борьбы.Численность вида регулирует специфический паразит из хальцид Aphelinus mali. Его завезли в Европу из Америки в 1920 году.

Название вида и синонимы представлены согласно: