Дефицит удобрений и стратегии сельхозпроизводителей

Существенный рост цен на удобрения беспокоит сельхозпроизводителей во всех аграрных регионах мира. По прогнозу Teagasc (Ирландский Совет по развитию агрикультуры и продовольствию), в 2022 году произойдет «резкое снижение» доходов кормозаготовительных и растениеводческих хозяйств. Эксперты полагают что нужно заранее готовиться к этой ситуации, используя все возможные варианты сохранения плодородия пашни и будущих урожаев.

Неблагоприятные тренды

В докладе Teagasc отмечается, что перспективы 2022 года напрямую зависят от трендов, которые сложились во второй половине 2021 года. Прежде всего, это рост цен на топливо и удобрения. По мнению ирландских экспертов, стоимость удобрений на внутреннем рынке может увеличиться примерно на 120%, это в 2 раза больше, чем в 2021 году. Высокая цена на природный газ, являющимся основным ингредиентом в производстве удобрений, вызвала сбои в производстве на региональных и глобальных рынках. Ожидается, что высокие цены на природный газ сохранятся и в 2022 году. В результате наличие удобрений, а также их стоимость, будут вызывать серьезное беспокойство.

Эксперты Teagasс полагают, что некоторые фермеры, имеющие лугопастбищные угодья, могут вообще отказаться от использования удобрений. Но даже такое радикальное решение вряд ли повлияет на экономическую ситуацию в фермерских хозяйствах. Производственные издержки сельхозпроизводителей будут расти, а доходы, вероятно, сократятся. В Ирландии готовятся к тому, что средний доход фермерских хозяйств снизится на 19%.

Комментируя свой довольно пессимистичный прогноз, эксперты Teagasc полагают, что ситуация 2022 года будут зависеть от ряда факторов: общее развитие рынка удобрений, погодные условия, а также стратегий, которые фермеры будут готовы использовать в ответ на внешние рыночные условия.

Стратегии в условиях нехватки удобрений

Анализ почвы. Прежде всего, важно иметь актуальные данные о состоянии почвы. База данных по почвам Teagasc, например, показывает, что около 31% обрабатываемых почв в Ирландии имеют индекс 4 по содержанию фосфора (P) и калия (K). Следовательно, фермерам, работающими на полях с такими индексами, можно будет сэкономить на внесении фосфора и калия в 2022 году. Если результаты анализа почвы старше четырех лет, нужно провести повторный отбор проб на полях и принять решение по итогам анализа.

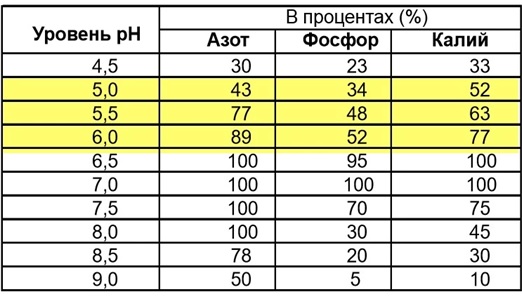

PH почвы. Известкование почвы для поддержания оптимального уровня ph - еще одна важная мера. Оптимизировав уровень ph, можно добиться увеличения доступности питательных веществ в почве. Уровень ph в пределах 5,5 – 7 позволяет большинству сельхозкультур эффективно использовать имеющиеся питательные вещества в почве.

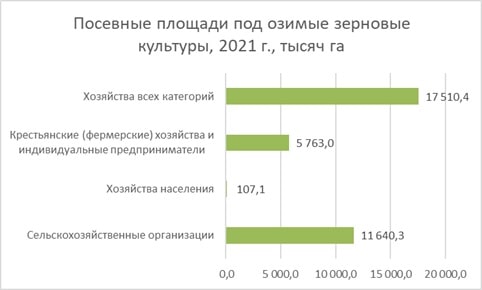

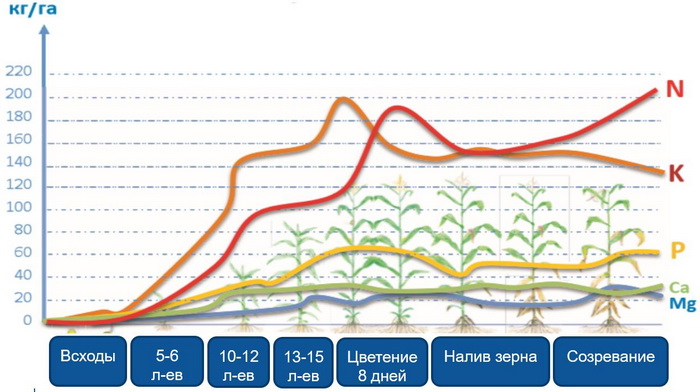

Органика вместо химических удобрений. Там, где есть запасы органических удобрений, можно заменить ими подорожавшие химические. В идеале навоз следует тестировать перед внесением, чтобы узнать его питательную ценность и отрегулировать нормы применения. Средние нормы внесения под озимые зерновые (при принятой дозе азота общего 140 кг/га, с учетом потерь) при поверхностном внесении составят 100 м3/га навоза КРС и 80 м³/га навоза свиней. При выращивании кукурузы на силос, при дозе 220 кг/га азота, потребуется соответственно - 150 м³/га навоза КРС и 120 м³/га навоза свиней. Видимо, нынешний сельхозсезон - лучшее время, чтобы изучить местные источники органических удобрений и спланировать их использование.

Использование соломы. Известно, что солома содержит примерно 10% и 50% фосфора (P) и калия (K) от общего урожая. Соответственно, например, солома от урожая зерновых культур озимой пшеницы в количестве 10 т/га вернет примерно 4 кг фосфора (P) и 50 кг калия (K) на каждый гектар. В условиях ирландского сельского хозяйства использование измельченной соломы на полях дает экономию в 80 евро/га.

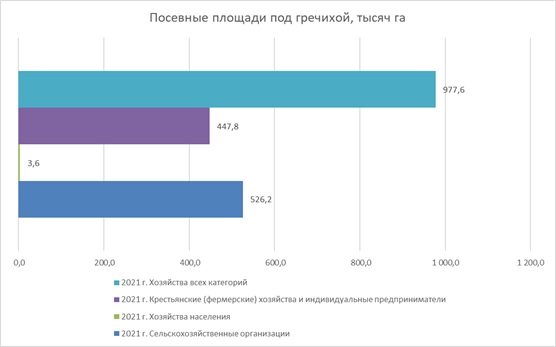

Фасоль, горох и другие бобовые. Азотфиксирующие культуры в севообороте также помогут сэкономить на удобрениях. Естественно, решение о введении бобовых культур в севооборот принимается с учетом рентабельности их выращивания. С точки зрения экономии удобрений, бобовые культуры существенно снизят потребность в азоте на последующих культурах. Например, зерновые, выращенные после бобовых культур, имеют более низкую потребность в азоте - до 30 кг/га, что снижает затраты на азот примерно на 75 евро/га в условиях Ирландии.

Мочевина (карбамид). Дополнительную экономию можно получить, выбрав из всех существующих азотных удобрений более дешевое, например, мочевину. В настоящее время в Ирландии мочевина до 20% дешевле, чем другие азотсодержащие удобрения. Применение мочевины обеспечит экономию 20 евро/га на каждые внесенные 100 кг азота/га. В применении этого азотного удобрения, конечно, есть свои нюансы. Разбрасывать мочевину может быть сложнее, но при хорошем гранулометрическом составе, точно настроенном разбрасывателе хорошие результаты гарантированы.

Дифференцированное внесение. Рост цен на удобрения, вероятно, подтолкнет многих сельхозпроизводителей к переходу на дифференцированные программы питания культур. На низкоурожайных участках полей может быть полезно сократить количество внесенных удобрений в соответствии с потребностями сельскохозяйственных культур, избегая рисков неэффективности и экономических потерь.

Кроме того, можно рекомендовать полосную обработку почвы. Например, размещение фосфорных удобрений лентами рядом с местом, где будут расти корни, делает их наиболее доступными для растений и защищает их от вымывания.

В российских реалиях

Ситуация с ценами и доступностью удобрений в России, практически такая же, как и в других аграрных регионах мира. Сельхозпроизводители добились временной фиксации цен на удобрения. Но, поскольку цены были заморожены на очень высоких значениях, особой отдачи от этой меры ждать не стоит.

В декабре-январе начались традиционные закупки удобрений. И сразу же возникла ситуация с вероятным дефицитом селитры. Об этом, в частности говорил глава совета директоров компании «Акрон» Александр Попов, по мнению которого, в 2022 году в России в посевной сезон возникает дефицит селитры на внутреннем рынке, хотя в целом по году его не будет. В Министерстве сельского хозяйства РФ уточнили, что, российские аграрии планируют приобрести около 5,1 млн тонн аммиачной селитры. Окончательные заявки по объемам закупок будут сформированы в конце января.

Будут ли российские сельхозпроизводители активнее использовать органику на своих полях, пока не ясно. По экспертным оценкам, в России в сельхозорганизациях ежегодно образуется около 180 млн тонн навоза. Однако, есть проблемы с использованием этого ценного ресурса повышения плодородия почв и урожая сельхозкультур. Российский навоз пока не имеет официального статуса органического удобрения, зато признается довольно опасным видом отходов. И если сельхозпроизводитель решит использовать навоз в качестве удобрения, ему придется оформлять паспорта отходов, лицензии на обращение с отходами, проходить государственную экологическую экспертизу, получать разрешения на образование отходов, отчитываться о непревышении установленного в разрешении лимита и так далее. И даже после всех необходимых процедур навоз и помет сохраняют статус отхода, а его внесение в почву может расцениваться как размещение отходов в непредназначенном для этого месте, за что предусмотрены соответствующие санкции.

Изменить ситуацию в использовании органики поможет проект федерального закона об обращении с продуктами жизнедеятельности сельхозживотных, который в конце 2021 года внесли в Госдуму группа сенаторов и депутат Владимир Кашин. Основная идея законопроекта - использование навоза в качестве органического удобрения.

Пока депутаты определяют новый статус навоза, российские сельхозпроизводители, вероятно, будут использовать менее проблематичные схемы питания сельхозкультур. Так, в ГК «Коноплекс» в качестве альтернативы дорожающим минеральным удобрениям используют сидеральные пары, которые также позволяют поддержать плодородие. Кроме того, в компании сохраняют здоровье почвы и повышают урожайность, благодаря соблюдению 4-х летнего цикла севооборота конопли совместно с зерновыми, зернобобовыми, пропашными (картофель, кукуруза на силос) культурами.

Вероятно, в рамках каждой российской сельхозкомпании в нынешнем сезоне будут искать свои доступные схемы питания сельхозкультур.

Руслана Газимова

При подготовке статьи использована информация Teagasc, agriland, Минсельхоз РФ

Фото: pixabay.com

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)