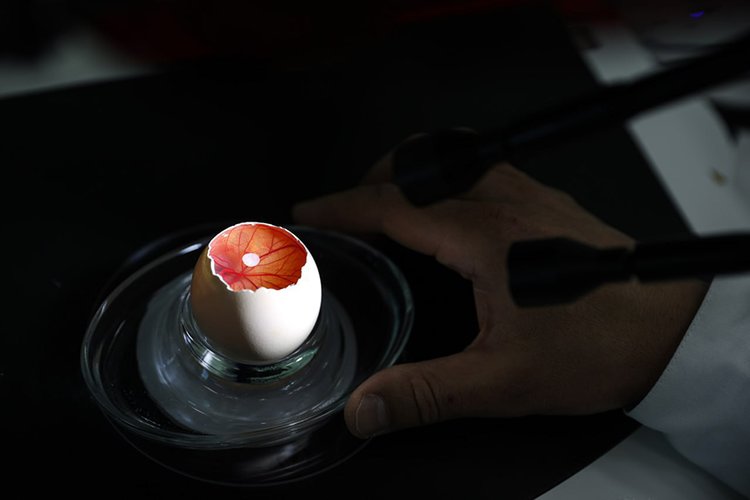

Исследователи из Ставрополя обнаружили, что в эмбриональных тканях птиц присутствуют белки, содержащие биоактивные пептиды, которые способны активно стимулировать естественные процессы регенерации. Эти пептиды одновременно подавляют воспалительные реакции, борются с инфекциями и способствуют росту новых клеток.

– Исследования в области биомедицины являются одними из приоритетных в научной повестке федерального университета. В настоящее время нашими учеными реализуются проекты в сфере биофармацевтики, стоматологии, новых материалов, а также по созданию продуктов лечебного и оздоровительного питания, – прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Возглавляет проект «Разработка высокоэффективных пептидсодержащих средств, ускоряющих регенерацию» ведущий научный сотрудник межкафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии СКФУ, кандидат биологических наук Марина Сизоненко.

По словам автора проекта, основным преимуществом разрабатываемого средства должно стать его высокая эффективность при лечении сложных заживляемых ран. В условиях санкций список доступных к использованию препаратов значительно сократился. В качестве выгодной альтернативы для получения пептидов ученые выделили эмбриональную ткань птиц, рассказывает Марина Сизоненко.

Ученый пояснила, что эмбриональные ткани птиц — уникальный источник биоактивных компонентов. Они обладают высокой биохимической полнотой и естественной стерильностью. В них содержится повышенная концентрация функционально активных белков и пептидов, которая превышает их уровень в обычных яйцах, а также минимальное количество волокнистых структур и токсинов по сравнению со взрослыми организмами. Это делает их безопасными для использования — исключён риск передачи инфекций, что возможно при использовании тканей млекопитающих.

При этом риск иммунной реакции при использовании данных пептидов крайне низок, потому что аллергию, как правило, провоцируют крупные белки со сложной структурой, которые организм может «распознать» как чужеродные.

– Наша технология переработки инкубационного яйца расщепляет такие белки до коротких пептидов — цепочек менее 10 аминокислот и массой ниже 1500 Дальтон. Эти фрагменты настолько малы, что иммунная система их просто «не видит», при этом сохраняется их специфическая биологическая активность, – рассказывает Марина Сизоненко.

Исследователь подчеркивает, что все полученные вещества проходят обязательные проверки на безопасность, в ходе которых оценивается не только их эффективность, но и отсутствие побочных реакций. Эти данные подтверждаются лабораторными исследованиями. Кроме того, инкубационное яйцо — это природное, экологически чистое, доступное и недорогое сырье, позволяющее получать пептиды с высокой экономической эффективностью по сравнению с синтетическими аналогами, производство которых требует значительных затрат. Таким образом, использование инкубационного яйца решает важные задачи в области биомедицины, такие как обеспечение безопасности, повышение эффективности и снижение стоимости производства препаратов, отмечает исследователь.

Фото: СКФУ.

Основной инновацией проекта является разработка универсальной технологической платформы для работы с комплексными биологическими субстанциями. В отличие от традиционных методов, сосредоточенных на выделении и исследовании отдельных белков (например, казеина или овальбумина), команда учёных СКФУ создала систему процессов, которая позволяет эффективно перерабатывать сырье с высокой биохимической сложностью.

В ближайшее время группа исследователей планирует начать клинические испытания. В результате их работы предполагается создание серии ранозаживляющих средств, таких как гели, мази и жидкие пластыри.

Предварительные исследования субстанций для получения петидсодержащих препаратов проведены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 24-26-00178 и опубликованы в журнале Q1 Journal of Food Science. Работа над проектом ведётся в рамках программы «Приоритет 2030».

Источник: Северо-Кавказский федеральный университет.