Тростниковая цикадка (Pentastiridius leporinus) превратилась в серьёзного вредителя сельскохозяйственных культур, быстро расширяя как ареал своих растений-хозяев, так и зоны поражения в Центральной Европе. Возникнув как монофаг, питающийся тростником, тростниковая цикадка недавно перешла на полифагию и теперь является вредителем сахарной свёклы, картофеля, моркови и лука, озимой пшеницы и ярового ячменя, что свидетельствует о быстром расширении экологической ниши.

Хотя само насекомое наносит растениям лишь незначительный вред, оно переносит вредные бактерии, вызывающие заболевания растений и приводящие к массовому неурожаю, особенно при выращивании сахарной свёклы и картофеля. Причиной этого являются два бактериальных патогена: один вызывает синдром Бассеса-Ричеса (синдром низкого содержания сахара), а другой – столбур.

Исследователи из Института химической экологии Общества Макса Планка в Йене и Института молекулярной биологии и прикладной экологии Общества Фраунгофера в Гиссене исследовали, как это насекомое так быстро распространилось и какую роль в этом могла играть его микробная флора. Они использовали современные методы секвенирования и флуоресцентную гибридизацию in situ, чтобы идентифицировать микробное сообщество и определить его местонахождение в организме насекомого. Исследование опубликовано в журнале mBio.

Тростниковая цикадка относится к подотряду Auchenorrhyncha, который часто является местом обитания разнообразных сообществ бактериальных эндосимбионтов.

Как установили ученые, на сегодня тростниковая цикадка является хозяином по меньшей мере 7 видов бактерий.

«Цикадка, по-видимому, полностью зависит от трёх из этих видов. Эти симбионты обитают в определённых органах и передаются из поколения в поколение вместе с яйцами. Бактерии способствуют питанию цикадки, вырабатывая незаменимые аминокислоты и витамины. Две бактерии вызывают болезни растений – синдром низкого содержания сахара и столбур. Эти патогены передаются от цикад к растениям-хозяевам, внося значительный вклад в вредоносное воздействие цикад», – говорит ведущий автор Хайко Фогель, резюмируя наиболее важные результаты. Фогель возглавляет проектную группу по адаптации и иммунитету растений-хозяев в Отделе симбиоза насекомых.

Двумя фитопатогенными бактериями являются Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus, вызывающая синдром Бассеса-Ричеса, и Candidatus Phytoplasma solani, причина столбура. Исследовательская группа обнаружила также пять других видов бактерий в различных органах цикадки тростниковой.

Роды Purcelliella, Karelsulcia и Vidania являются мутуалистами, что обеспечивает питание растительным соком. Эти роды компенсируют дефицит питательных веществ, обеспечивая организм незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B или участвуя в биосинтезе этих веществ. Значение родов Rickettsia и Wolbachia для насекомых-хозяев остаётся спорным.

«Нас особенно поразила сложность различных микробов, а также тот факт, что бактерии риккетсии можно обнаружить в ядрах клеток многих тканей цикадки», — говорит Мартин Кальтенпот, глава отдела симбиоза насекомых в Институте Макса Планка.

Пока неизвестно, как тростниковая цикадка адаптируется к разнообразным защитным механизмам растений-хозяев. Однако здесь могут играть роль как бактерии, вызывающие заболевания растений, так и симбионты.

Результаты исследования служат отправной точкой для разработки целевых стратегий манипулирования бактериальными симбионтами цикадки. Один из подходов заключается в подавлении продукции специфических слюнных белков цикадками с помощью РНК-интерференции. Для этого в целевой ген вводят двухцепочечную РНК (дцРНК).

«В настоящее время мы разрабатываем спреи на основе дцРНК для экологически безопасной и целенаправленной борьбы с цикадками и другими вредителями», — говорит Андреас Вильчинскас из Института молекулярной биологии и прикладной экологии имени Фраунгофера.

Планируются дальнейшие исследования для более глубокого понимания роли микроорганизмов-партнеров цикадки тростниковой и их взаимодействия. Эти исследования должны выявить новые подходы к борьбе с этим разрушительным сельскохозяйственным вредителем.

Источник: Max Planck Society. Автор: Анжела Овермейер.

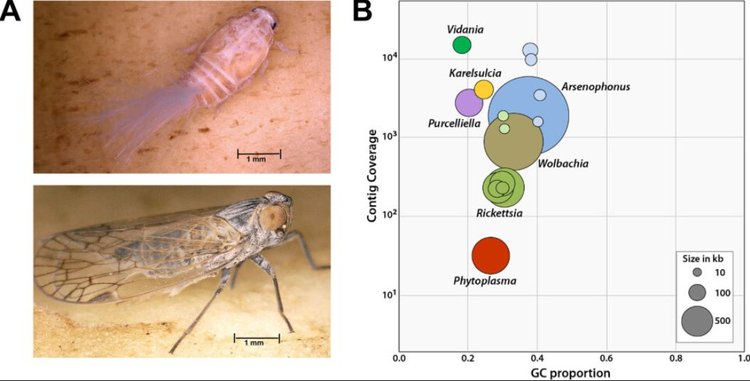

На фото: цикадка P. leporinus и связанные с ней бактериальные симбионты и патогены. (A) Нимфа P. leporinus (вверху) и взрослая особь (внизу). (B) Визуальное представление глобальных особенностей генома эндосимбионтов и патогенов, связанных с P. leporinus, на основе метагеномных сборок. Аннотированные по таксонам графики пропорции покрытия GC основаны на окончательных сборках коротких прочтений с полировкой длинных прочтений без геномных контигов P. leporinus. Цветные круги представляют собой контиги или полные кольцевые хромосомы, а более светлые варианты тех же цветов представляют собой плазмиды. Ось x показывает долю GC, а ось y показывает покрытие последовательностей для всех контигов. Источник: Max Planck Society.