Рост числа генов, кодирующих ферменты, расщепляющие крахмал, отслеживает распространение сельского хозяйства по Европе с Ближнего Востока, а вместе с ним и все более крахмалистую человеческую диету, богатую продуктами с высоким содержанием углеводов, такими как пшеница и другие зерновые.

Наличие большего количества копий гена обычно приводит к более высоким уровням белка, кодируемого генами, — в данном случае фермента амилазы, который вырабатывается в слюне и поджелудочной железе для расщепления крахмала на сахар для питания организма.

Исследование, опубликованное сегодня в журнале Nature, также предлагает новый метод выявления причин заболеваний, в которых задействованы гены с множественными копиями в геноме человека, такие как гены амилазы, сообщает Роберт Сандерс в релизе Калифорнийского университета в Беркли.

Исследование проводилось под руководством Питера Садманта, доцента кафедры интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли, и Эрика Гаррисона из Центра медицинских наук Университета Теннесси в Мемфисе.

«Если вы возьмете, например, кусочек сухаря и положите его в рот, в конечном итоге он станет немного сладким. Это ваш слюнной фермент амилаза, который расщепляет крахмалы на сахара. Это происходит у всех людей, а также у других приматов», - говорит Садмант.

Геномы шимпанзе, бонобо и неандертальца имеют одну копию гена на хромосоме 1, который кодирует слюнную амилазу, называемую AMY1. То же самое относится к двум генам панкреатической амилазы, AMY2A и AMY2B. Эти три гена расположены близко друг к другу в области генома приматов, известной как локус амилазы.

Однако в геномах человека содержится значительно разное количество генов амилазы.

«Наше исследование показало, что каждая копия человеческого генома содержит от одной до 11 копий AMY1, от нуля до трех копий AMY2A и от одной до четырех копий AMY2B. Число копий коррелирует с экспрессией генов и уровнем белка, а значит, и со способностью переваривать крахмал», - сказал научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли Раньянг Николас Лу, один из пяти первых авторов статьи.

Исследователи обнаружили, что, хотя около 12 000 лет назад у людей по всей Европе в среднем было около четырех копий гена слюнной амилазы, это число увеличилось примерно до семи. Совокупное число копий двух генов панкреатической амилазы также увеличилось на половину гена (0,5) в среднем за это время в Европе.

В целом, частота встречаемости хромосом с несколькими копиями генов амилазы (то есть большим общим числом копий, чем у шимпанзе и неандертальцев) за последние 12 000 лет увеличилась в семь раз, что позволяет предположить, что это давало нашим предкам преимущество в плане выживания.

Исследователи также обнаружили доказательства увеличения генов амилазы в других сельскохозяйственных популяциях по всему миру, а также то, что область хромосом, где расположены эти гены амилазы, выглядит одинаково во всех этих популяциях, независимо от того, какое конкретно крахмалистое растение было одомашнено.

Результаты показывают, что по мере того, как сельское хозяйство развивалось независимо друг от друга по всему миру, оно, по-видимому, быстро изменило геном человека практически идентичным образом в разных популяциях, чтобы справиться с возросшим содержанием углеводов в рационе.

Фактически, исследователи обнаружили, что скорость эволюции, приводящая к изменениям числа копий гена амилазы, была в 10 000 раз выше, чем скорость изменений одной пары оснований ДНК в геноме человека.

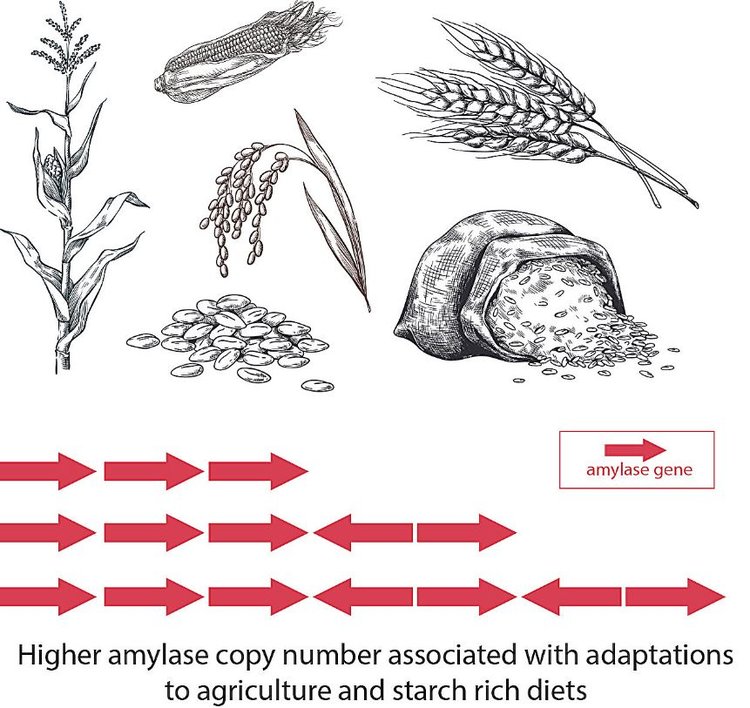

Когда люди одомашнили зерновые около 12 000 лет назад, естественный отбор начал благоприятствовать геномам с дополнительными генами, кодирующими фермент амилазу, который превращает крахмал в сахар.

Эти дополнительные гены попали в ту же область генома, где изначально находились три гена амилазы (верхний набор стрелок), хотя некоторые из них стали обратными (нижний набор стрелок). Многочисленные копии генов амилазы предположительно позволили аграрным обществам более эффективно извлекать энергию из рациона с высоким содержанием углеводов. Автор изображения: Питер Садмант, Калифорнийский университет в Беркли.

«Давно предполагалось, что число копий генов амилазы увеличилось у европейцев с момента зарождения сельского хозяйства, но нам никогда не удавалось полностью секвенировать этот локус. Он чрезвычайно повторяющийся и сложный. Теперь мы, наконец, можем полностью охватить эти структурно сложные регионы и с помощью этого исследовать историю отбора региона, время эволюции и разнообразие в популяциях мира. Теперь мы можем начать думать о связях с человеческими заболеваниями», - сказал Садмант.

Одна из предполагаемых связей — с кариесом зубов. Предыдущие исследования предполагали, что наличие большего количества копий AMY1 связано с большим количеством кариеса, возможно, потому, что слюна лучше справляется с преобразованием крахмала в пережеванной пище в сахар, который питает бактерии, разъедающие зубы.

Эрик Гаррисон из Центра медицинских наук Университета Теннесси в Мемфисе отметил, что исследование также предоставляет метод изучения других областей генома, например, связанных с иммунной системой, пигментацией кожи и выработкой слизи, которые подверглись быстрой дупликации генов в недавней истории человечества.

«Одной из самых интересных вещей, которые нам удалось сделать, стало исследование как современных, так и древних геномов с целью изучения истории структурной эволюции в этом локусе», - отметил он.

Эти методы можно применять и к другим видам. Предыдущие исследования показали, что животные, которые близки к человеку - собаки, свиньи, крысы и мыши - имеют больше копий гена амилазы, чем их более дикие сородичи, по-видимому, чтобы воспользоваться пищей, которую мы выбрасываем.

«По-моему, это действительно захватывающе. Мы действительно взволнованы тем, как далеко мы можем продвинуть наши новые методы для выявления новых генетических причин заболеваний», - сказал Гаррисон.

От охотников-собирателей к аграриям

Ученые давно подозревали, что способность людей переваривать крахмал могла увеличиться после того, как наши предки перешли от образа жизни охотников-собирателей к оседлому, сельскохозяйственному образу жизни. Было показано, что этот сдвиг связан с большим количеством копий генов амилазы у людей из обществ, которые одомашнили растения.

Но область человеческого генома, где находятся эти копии, было трудно изучать, поскольку традиционное секвенирование - так называемые методы секвенирования с коротким считыванием, которые разрезают геном на куски примерно по 100 пар оснований, секвенируют миллионы частей, а затем собирают их в геном - не могли отличить копии генов друг от друга. Усложняя ситуацию, некоторые копии инвертированы, то есть перевернуты и считываются с противоположной цепи ДНК.

Секвенирование с длинными считываниями позволяет ученым разрешить эту область, считывая последовательности ДНК длиной в тысячи пар оснований, чтобы точно захватить повторяющиеся участки. На момент исследования Human Pangenome Reference Consortium (HPRC) собрал длинные считываемые последовательности 94 человеческих гаплоидных геномов, которые Садмант и его коллеги использовали для оценки разнообразия современных областей амилазы, называемых гаплотипами.

Затем группа оценила тот же регион в 519 древних европейских геномах. Данные HPRC помогли избежать распространенной предвзятости в сравнительных геномных исследованиях, которые использовали один усредненный геном человека в качестве эталона. Геномы из HPRC, называемые пангеномом, предоставляют более инклюзивную ссылку, которая точнее отражает человеческое разнообразие.

Джоана Роча, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли и соавтор статьи, сравнила область, где концентрируются гены амилазы, с тем, что она назвала «скульптурами, сделанными из разных кирпичиков Лего». Это структуры гаплотипа. В предыдущей работе сначала пришлось разобрать скульптуру и по куче кирпичиков сделать вывод о том, как она могла выглядеть.

«Новые технологии и пангеномные методы теперь позволяют нам напрямую исследовать эту условную скульптуру и, таким образом, открывают нам беспрецедентные возможности для изучения эволюционной истории и избирательного воздействия различных структур гаплотипа», - отметила она.

Используя специально разработанное математическое моделирование, исследователи идентифицировали 28 различных структур гаплотипа среди 94 длинных геномов и тысяч перестроенных коротких геномов человека, все из которых объединены в 11 групп, каждая из которых имеет уникальную комбинацию чисел копий AMY1, AMY2A и AMY2B.

«Эти необычайно сложные, сумасшедшие структуры - области дупликации, инверсии и делеции генов в геноме человека - развивались независимо в разных человеческих популяциях снова и снова, даже до возникновения сельского хозяйства», - сказал Садмант.

Анализ многочисленных современных человеческих геномов также указал на возникновение 280 000 лет назад первоначального события дупликации, в результате которого в геном человека были добавлены две копии AMY1.

«Эта конкретная структура, которая предрасположена к высоким темпам мутаций, возникла 280 000 лет назад, заложив основу для более позднего времени, когда мы развили сельское хозяйство, для людей, у которых было больше копий, чтобы повысить приспособленность, а затем для этих чисел копий, чтобы отбираться. Используя наши методы, мы впервые смогли действительно датировать первоначальное событие дупликации», - заключил Садмант.

Источник и фото: University of California – Berkeley. Автор: Роберт Сандерс.