Вредитель

| Сводные данные | |

| Благоприятная t (оC) | +26 – +28 |

| Мин. t развития (оC) | + 10 |

| Плодовитость (шт) | 80–150 |

| Генераций в год | 1–2 |

| Яйцо (мм) | 1,5 |

| Личинка (мм) | до 28 |

| Куколка (мм) | 6–12 |

| Имаго (мм) | 7–10 |

Морфология

Имаг. Тело овальной формы, длиной 7 – 10 мм. Окраска светло-желтая с изменчивым рисунком черного цвета.

Половой диморфизм

Самка. Тело типичной формы бледно-желтое. На голове между глазами присутствует перевязь черной окраски. Самка крупнее.

Усики пильчатые, бурого цвета, из 19 – 21 членика бледно-желтого цвета.

Грудь того же оттенка, что и усики, на верхней части три черные пятна.

Брюшко светло-желтого цвета с изменчивым рисунком черно-бурого окраса.Третий – шестой сегменты часто сверху широко зачерчены.

Зубцы по бокам пилок яйцеклада различны по размеру и форме.

Самец. Тело сплошь черное, только ноги от колен с рыжеватым оттенком.

Усики черно-бурые, перистой формы. Снизу имеют 18 – 20 парных отростка. 1 и 2 членики имеют бледно-желтый окрас.

Задние крылья самца по внешнему краю имеют широкое буроватое затемнение.

Яйцо имеет форму эллипса и зеленоватый окрас покровов. Оно полупрозрачное, иногда желтоватое. Диаметр – 1,5 мм.

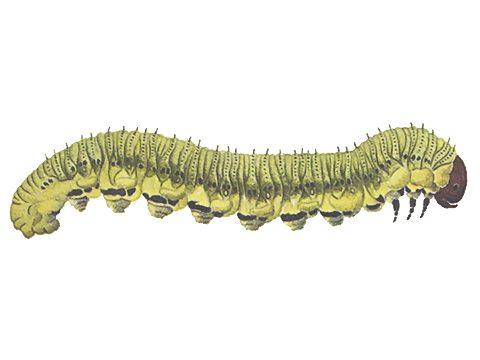

Личинка. Длина до 28 мм. Голова желтая, тело бледно-желтое. Над каждой из брюшных ног, исключая последнюю пару, расположены пятна, имеющие вид черной точки с запятой.

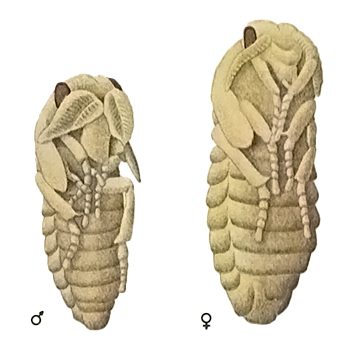

Куколка располагается в твердом коконе бочкообразной формы. Окраска покровов кокона может быть пепельно-серой, бурой или серовато-коричневой. На этой стадии развития наблюдается половой диморфизм:

Самки. Коконы крупнее, от 8 до 12 мм.

Самцы. Коконы мельче, от 6 до 9,5 мм.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Полное |

| Полный цикл | 33 суток -11 месяцев |

| Яйцо (эмбрион) | 17–20 |

| Личинка | 10–60 суток – 9 месяцев |

| Куколка | 6–12 |

Развитие

Имаго охотнее всего заселяют сосновые молодняки. Часто обитают в различных типах сосновых и смешанных лесов. В северной части ареала развивается одно поколение вредителя, в южной – два.

Лет имаго первого поколения приходится на май-июнь, второго – на июль-август.

Период спаривания. Самки откладывают яйца по 8 – 15, максимум 35 штук в нарезы в кантике хвоинок сосны. Нарезы или «кармашки» самка делает яйцекладом и после кладки покрывает сверху слоем пенистых выделений буро-серого оттенка. Весь запас яиц самка тратит на хвоинки, расположенные в непосредственной близости друг от друга. Чаще всего кладки обнаруживаются около вершины побегов и в верхней части крон. Предпочитают хвою прошлого года. Плодовитость одной самки от 80 до 150 яиц.

Яйцо. Эмбрион развивается 17 – 20 дней. Яйца, окончившие развитие, отличают по просвечивающимся через оболочку темным глазным пятнам по бокам головы. Личинки из одной кладки выходят в течение 3 – 4 дней.

Личинка. По одной личинки не живут. Они держатся гнездами, уничтожив хвою на одной ветке, все вместе перебираются на другую. В младших возрастах личинки оставляют нетронутыми средние жилки и вершинки хвоинок. Оставшаяся часть желтеет, усыхает, скручивается. Поврежденные ветки становятся курчавыми. Подросшие личинки уничтожают хвоинки полностью, оставляя только пенечки. Иногда они обгладывают и саму кору майских побегов.

Личинки, развивающиеся в самок, проходят через шесть возрастов и линяют пять раз.

Личинки, развивающиеся в самцов, проходят через пять личиночных возрастов, и линяют четыре раза.

Продолжительность развития личиночной фазы обыкновенного соснового пилильщика зависит от температуры окружающего воздуха.

При +26°C – +28°C личиночная стадия занимает 25 дней, при + 10°C – 60.

По окончании питания, через 1 – 2 дня после последней линьки, личинки плетут коконы.

Первое поколение размещает их открыто на ветвях, побегах и коре сосен. Второе – в лесной подстилке.

Личинки первого поколения в состоянии эонимфы находятся не более двух дней. Второго – восемь-девять месяцев. Именно в этом состоянии (эонимфа в коконе) вредитель переживает зимний период.

Куколка при температуре выше + 20°C заканчивает развитие за шесть дней. При + 18,4°C – за двенадцать.

Имаго. Закончив развитие, пилильщик прогрызает округлое отверстие у самой вершины кокона и выходит наружу. Обычно этот процесс наблюдается в середине дня. Ближе к полудню.

Особенности развития. У обыкновенного соснового пилильщика, так же как и у многих других видов, наблюдается частичная затяжная диапауза эонимф. В таком состоянии вредитель может зимовать два раза и более. Численность эонимф в состоянии затяжной диапаузы колеблется от 9 до 65% всей зимующей популяции.

Еще одной характерной особенностью вида является то, что очаги его массового размножения возникают обычно в сосновых насаждениях жерднякового возраста, гораздо реже в несомкнувшихся лесных культурах и свежих древостоях на повышенных частях рельефа с более сухими песчаными или супесчаными почвами в опушечной части лесного массива. При развитии двух поколений в течение вегетационного периода вспышка может длиться три-четыре года.

Морфологически близкие виды

По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому вредителю близок пилильщик сосновый сходный (Diprion similis).

Основные отличия: зубчики по боковым сторонам пилки яйцеклада одинаковы по размерам и форме; вальвы копулятивного аппарата самца заметно расширены к концу и имеют выступающие лопасти.

Кроме того, часто встречается Рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer), также близкий по морфологии имаго к обыкновенному сосновому пилильщику (Diprion pini).

Географическое распространение

Обыкновенный сосновый пилильщик распространен по всей европейской части России. Кроме того ареал вредителя охватывает: Сибирь на восток до Байкала, Северную Африку и всю Европу.

Вредоносность

Обыкновенный сосновый пилильщик – монофаг, повреждает различные виды сосны. Вредят личинки разных возрастных категорий.

При этом в хвою тонкохвойных видов сосновые пилильщики яйцекладки не делают и размножение этого вида в насаждениях, состоящих из Сосны сибирской или Сосны Веймутовой необнаруженно.

Сосна обыкновенная растет в благоприятных для вредителя условиях, имеет длинную хвою и потому является наиболее желательным кормовым растением. Кроме того, максимальное количество яиц в одной хвоинке регистрируется на Сосне Крымской, а минимальное – на Сосне Банкса.

Наибольшего вреда жизнедеятельность вида, достигает в период массовых размножений. В этот период повреждаются в основном насаждения жерднякового возраста.

Объедание хвои резко снижает у деревьев прирост. Повторное объедание приводит к усыханию и нападению стволовых вредителей.

Меры борьбы

Надзор

- Надзор ведется по наличию кала во время питания личинок и по коконам.

Лесохозяйственные мероприятия

- Создание смешанных, сложных, равномерно сомкнутых насаждений;

- Формирование кустарникового яруса и густых опушек;

- На бедных песчаных почвах обогащение азотом, путем высева в междурядья люпина многолетнего;

- Создание в сосновых насаждениях небольших участков лиственных пород.

Химические меры

- Применение в период вегетации инсектицидов на основе ингибиторов синтеза хитина.

- Феромонные ловушки;

- Кольца из клея. (Прим. Ред)

Биологические

- Естественные вирусные и бактериальные инфекции пилильщика;

- Применение биологических пестицидов;

- Привлечение насекомоядных птиц;

- Охрана и разведение муравьев;

- Разведение насекомых, уничтожающих вредителя: яйцееды, тахины, эуфилны, ихневмониды.