Болезни

Симптомы заболевания

Симптомы заболевания проявляются на вегетативных и генеративных органах плодовых деревьев. Распространение локальное. Каждое пятно – место индивидуального заражения.

На листьях формируются округлые, до 2–5 мм в диаметре пятна светло-коричневого цвета с малиновой или красно-бурой каймой. Спустя 7–14 дней пятна выпадают и на листовых пластинках образуются дырочки. При сильной степени поражения пятна сливаются и выпадают. Инфицированные листья частично, а иногда и полностью сохнут и облетают.

На почках и побегах симптомы проявляются в форме ярко-оранжево-красных небольшого размера пятен. В середине цвет пятна более светлый, чем по краям. По мере развития пятна растрескиваются и выделяют клейкую массу, так называемую камедь, которая стекает по побегам и застывает на них стекловидной массой, окрашенной в цвета от светло-желтого до черно-бурого. Сильная степень инфекции приводит к побурению и опадению побегов.

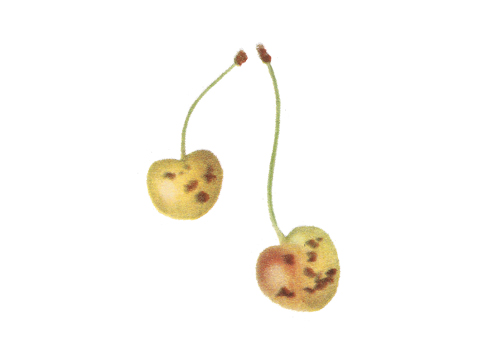

Плоды покрываются мелкими пурпурными углублениями с загнутыми вверх краями. Позднее они выпадают или формируются коростинки, прикрывающие образовавшиеся трещинки, выделяющие камедь. Плоды черешни и вишни, пораженные клястероспориозом часто однобокие, поскольку в местах заражения ткани мякоти перестали расти, и засохли до косточки. Сильная степень заражения приводит к преждевременному листопаду. Наиболее опасным для растений является поражение ветвей и побегов, которое часто принимает хронический характер и приводит к гибели.

Морфология

Возбудитель болезни – гриб Clasterosporium carpohilum Lev, В цикле развития установлена только анаморфа (конидиальная стадия), телеоморфа не обнаружена.

Грибница – эндофитная.

Конидиеносцы – короткие, коленчатые, желто-бурые ли бесцветные.

Конидии – удлиненно-яйцевидные либо обратно-булавовидные, строение многоклеточное. По мере развития количество клеток увеличивается, цвет меняется. Вначале конидии имеют одну перегородку и не окрашены, к созреванию количество перегородок увеличивается до семи и цвет меняется на желто-бурый. Размер конидии 23,0–65,0х10,0–18,0 мкм.

Биология

Возбудитель клястероспориоза зимует в форме конидий и мицелия под камедью в местах поражений. Ранней весной во время осадков камедь размывается, и гриб начинает продуцировать конидии. Новые споры одновременно с перезимовавшими являются источниками первичной инфекции. С помощью капель дождя они попадают на молодые вегетативные и генеративные органы растений и вызывают заражение.

Прорастание конидий наблюдается при температуре от +5°C–+40°C (оптимум +19°C–+26°C).

Длительность инкубационного периода составляет 2–4 дня. Конидии формируются на 5–7 день с момента инфицирования. Умеренно теплая погода, сопровождающаяся достаточным количеством осадков, способствует развитию и распространению инфекции в летний период.

Географическое распространение

Клястероспориоз – болезнь растения распространена на косточковых плодовых культурах повсеместно. Максимальная вредоносность отмечается в Закавказье, на Северном Кавказе, Украине, в Молдавии, Средней Азии.

Вредоносность

Клястероспориоз – вредоносная болезнь растения, снижающая качественные и количественные показатели урожайности. В отдельные годы зараженность косточковых культур может превышать 30%, а пораженность плодов – 60%. Больные листья снижают содержание сахара и хлорофилла, с одновременным увеличением азота. Инфицированные плоды характеризуются меньшей массой и сахаристостью.

Меры борьбы

Агротехнические

- вырезка пораженных побегов;

- глубокая запашка листового опада.

Химические

- обработка деревьев фунгицидами класса триазолов, неорганических веществ, соединений меди и прочих.