Вредитель

| Сводные данные | |

| Мин. t развития (оC) | +5 |

| Генераций в год | 1 |

| Имаго (мм) | 8-10 |

| Порог вредоносности | На точном высеве при обнаружении 0,3-0,5 жука на 1 м2, при обычном высеве – 2-4 жука на 1 м2 |

Морфология

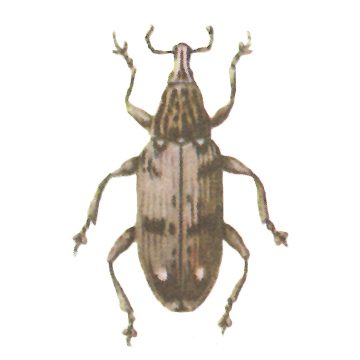

Имаго. Жук длиной 8–10 мм. Надкрылья покрыты преимущественно двухлопастными чешуйками желтовато-белого цвета, особенно заметными возле щитка. В передней половине надкрылий точки не образуют сплошных бороздок. Точки в бороздках надкрылий глубокие. Расстояние между отдельными точками не у́же диаметра самих точек. Киль головотрубки дуговидно-выпуклый, достигает темени, с небольшой точкой между глазами. На плечах позади середины и у самой вершины надкрылий расположены темные пятна. Очертания пятен размытые.

Половой диморфизм. Разнополые особи семейства долгоносиков отличаются строением половых органов.

Яйцо овальное, светло-желтое.

Личинка, как и у всех представителей семейства долгоносиков, лишена ног и глаз, более или менее вентрально изогнута, имеет маленькую хитинизированную голову.

Куколка, как и у всех представителей семейства долгоносиков, по форме напоминает жука со слабовыраженными зачатками головотрубки, ног и крыльев.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Полное |

| Полный цикл | 57 |

| Яйцо (эмбрион) | 7 |

| Личинка | 40 |

| Куколка | 10-12 |

| Имаго | 11-12 месяцев |

Развитие

Имаго. Жуки зимуют под растительными остатками в местах произрастания мари. Часто их находят и под розетками многолетних растений. Отдельные особи для зимовки зарываются в поверхностные слои почвы на глубину до 10 см.

Весной жуки выходят на поверхность рано, уже при температуре +5°C, что совпадает с появлением всходов маревых. Расселение жуков происходит как пешком, так и перелетами.

Период спаривания. Самки откладывают яйца рано, часто в конце апреля. Размещают яйца в поверхностный слой почвы, на глубину 0,4–0,7 см, вблизи кормовых растений. Предпочитают непахотные земли, реже свекловичные плантации, поскольку к началу откладки яиц жуки переселяются на сорняки семейства маревых.

Яйцо. Эмбрион развивается в течение недели.

Личинка в зоне лесостепи Украины развивается в основном на белой мари и только иногда на других растениях из семейства маревых и амарантовых. Личинки залегают в почве на глубине 1–15 см, при этом более 70 % не глубже 5 см. Развитие личинки продолжается около 40 дней.

Куколка развивается 10–12 дней. Окукливание личинок проходит у самой поверхности почвы. 75 % куколок залегают в слое до 5 см.

Имаго. Отрождение жуков нового поколения на сорняках наблюдается во второй половине июня (преимущественно с третьей декады), а на свекле – в конце июня.

На поверхность молодые имаго выходят к концу июня-в июле, переселяются на участки, где произрастают виды семейства маревых, и питаются листьями растений. До наступления холодов жуки могут встречаться в разнообразных стациях, где присутствуют кормовые растения. С наступлением холодов уходят на зимовку под растительные остатки или в поверхностные слои почвы.

Близкие виды

Морфологически близкие виды

По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому виду близок Обыкновенный свекловичный долгоносик (Bothynoderes punctiventris). Отличается пестрым верхом, наличием на надкрыльях многочисленных темных пятнышек, диск переднеспинки в редких чешуйках, киль головотрубки голый, блестящий, точки боковых бороздок в средней части надкрылий почти не различимы.

Кроме указанного вида встречается Bothynoderes subfuscus, также близкий по морфологии имаго к восточному свекловичному долгоносику (Bothynodere sfoveicollis).

Географическое распространение

Восточный свекловичный долгоносик распространен в степных и лесостепных районах России. Ареал вредителя охватывает Казахстан и Западную Сибирь.

Вредоносность

Восточный свекловичный долгоносик повреждает свеклу. Жуки объедают всходы, личинки питаются корневой системой.

Экономический порог вредоносности долгоносика восточного свекловичного на посевах свеклы определяется от всходов до смыкания листьев в рядках и устанавливается на точном высеве при обнаружении 0,3–0,5 жука на 1 м2, при обычном высеве – 2– 4 жука на 1 м2.

Меры борьбы

Агротехнические мероприятия

- Соблюдение техники и технологии выращивания свеклы, обеспечивающей нормальное развитие растений.

- Рыхление почвы в период откладывания яиц долгоносиком.

- Глубокая перепашка свекловичных плантаций осенью, после уборки урожая.

- Мониторинг развития вредителя.

- Пространственная изоляция от посевов свеклы, зараженных вредителем.

- Подкормка аммиачной водой.

Химический способ

Своевременное опрыскивание свеклы фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, пиретроидами и другими инсектицидами.