Действующие вещества

Химические и физические характеристики

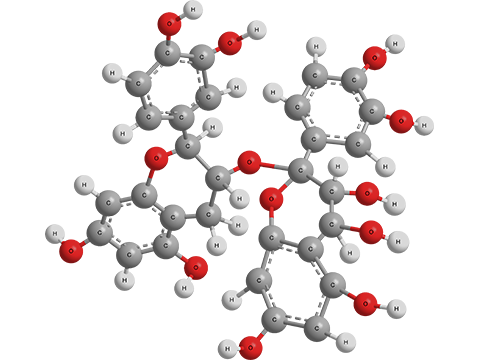

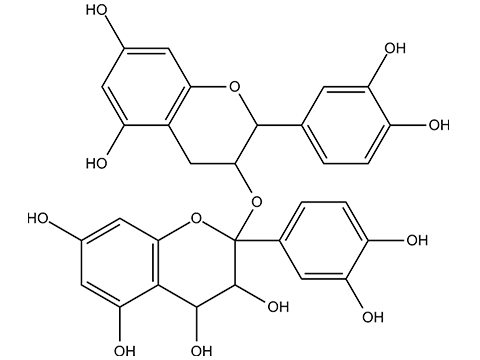

Проантоцианидины – димерные, олигомерные и полимерные формы флаван-3-олов и флаван-3,4-диолов. Бесцветные вещества[2].

Физические свойства:

- плотность – 1,9±0,1 г/см3;

- температура кипения – 986,4±65,0°C при 760 мм рт.ст.;

- температура вспышки – 550,3±34,3°C[6].

Проантоцианидины делят на три группы:

- Мономерные флаван-3,4-диолы (лейкоантоцианидины) – имеют три асимметрических центра (С2, С3 и С4). Для каждого из них теоретически возможно существование восьми изомерных форм и четырех рацемата, что объясняет их природное разнообразие[2].

- Ди-, три- тетрамерные флаван-3-олы и флаван-3,4-диолы. Димерные проантоцинидины являются продуктами конденсации флаван-3-олов или флаван-3,4-диолов. Димерные проантоцианидины разделяют условно по типу межфлавановой связи на две группы – «А» и «В». К группе «В» относятся димеры с простой C-Cсвязью, а к группе «А» димеры с двумя формами связи С-С и С-О-С[2].

- Полимерные флаваны – построены по тем же структурным принципам, что и димеры[2].

Многие проатоцианидины существуют в форме олигомеров, растворимых в воде, содержащих от двух до шести катехиновых единиц, связанных через атомы углерода в 4-м, 8-м или 6-м положениях. Это единственный подкласс флавоноидов, представители которого в растениях представлены в негликозилированной форме – в форме агликонов[3].

Проантоцианидины, среди соединений растительного происхождения, самые эффективные природные антиоксиданты. Они содержаться в большом количестве в экстрактах косточек красного винограда и клюквы, яблоках, различных ягодах, вишне, сливах,винограде, абрикосах, красном вине, черном и зеленом чае, шоколаде[2].

По антиоксидантной активности они в десятки раз активнее, чем витамины E и C. Присутствие проантоцианидинов подавляет активность многих микробных ферментов (пектиназы, целлюлазы и др)[2].

Проантоцианидины действуют на внешнюю оболочку бактерий состоящую из полисахаридов и белков, фиксируя ее при очень низких концентрациях. Одновременно они, из-за наличия рядовых фенольных гидроксильных групп, способны хелатировать ионы металлов, что блокирует доступ ионов металлов к микробам[2].

Проантоцианидиновые олигомеры показывают антивирусную активность. Предполагается, что она обеспечивается прикреплением молекул тианина к белковой оболочке вируса или к мембране клетки хозяина. Это и останавливает проникновение вируса в клетку[2].

Действие на растения

Проантоцианидины, как и прочие флавоноиды, являются вторичными метаболитами. Их присутствие выявляется во многих частях растений. Установлено, что данные вещества выполняют целый ряд важных функций:

- определяют пигментацию, запах, вкус, репродукцию;

- участвуют в обеспечении природного иммунитета и резистентности растения к различным фитопатгенам: бактериям, грибам, вирусам;

- отдельные соединения снижают отрицательное действие ультрафиолетового облучения[3].

Применение

Проантоцианидины, как эффективные природные антиоксиданты, нашли широкое применение в медицинских препаратах, косметических средствах[3].

Проантоцианидины составляют основную (до 80%) часть потребляемых человеком биофлавоноидов. Ими богаты растения, фрукты, натуральные напитки, используемые человеком в значительных количествах с давних времен. Например, употребление вина насчитывает более 6000 лет. Кроме того, в список продуктов питания богатых проантоцианидинами входят виноград, яблоки, бобы, пшеница, какао, кофе, яблочный сидр, чай всех сортов[3].

Важность проантоцианидинов как компонента здорового питания обусловила выделение очищенных комплексов проантоцианидинов в качестве биологически активных добавок к пище[4].

В сфере защиты растений проантоцианидины используют как действующие вещества регуляторов роста растений. В частности, в настоящее время (2022 г) разрешен к применению препарат ЭкстраКор, ВРП[1].

Токсикологические свойства и характеристики

Проантоцианидины – безопасны для человека и теплокровных животных, безвредны для окружающей среды[2].

Класс опасности

- для человека – 4;

- для пчел – 3[1].

Получение

Проантоцианидины получают путем экстрагирования из различных растений. Источниками данных веществ может служить брусника, кора пихты, лиственница сибирская, лиственница Гмелина, сосны всех видов, луб коры березы, виноградные косточки, яблоки[2].

История

Первое применение проантоцианидинов в качестве терапевтического средства зарегистрировано в 1534 году, когда индейцы научили американских путешественником заваривать кору сосны для получения напитка предотвращающего развитие цинги[4].

Как химические вещества прантоцианидины были открыты в 1947 году французским ученым Ж. Маскелье. Он разработал и запатентовал методы извлечения олигомерных проантоцианидинов из сосновой коры и виноградных косточек[4].

Интерес к полифенольным соединениям вообще и к проатоцианидины в частности активизировался с 90-хх годов прошлого столетия, по мере накопления фактического материала, касающегося благоприятного воздействия пищевых продуктов, содержащих данные компоненты на различные стороны здоровья человека. В последние десятилетия выявлены антиоксидантная, противовоспалительная, противоопухолевая, нейропротективная, противодиабетическая, противомикробная, антитромбогенная активности флавоноидов, их эффективность при различных сердечно-сосудистых, легочных и других заболеваниях[4].

В настоящее время прантоцианидины являются важным признанным компонентом здорового питания. В отдельных странах создаются административные органы, регулирующие их качество и употребление. Так, в США Федеральный комитет регулирует качество поступающего на рынок экстракта из виноградных косточек[4].

2. Жусупова Г.Е. Химия и химическая технология проантоцианидинов. Учебное пособие. — Алматы: Казақ университеті, 2014. — 96 с.

3. Зверев Я.Ф. Флавоноиды глазами фармаколога. Особенности и проблемы фармакокинетики // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2017. – Т. 15. – № 2. – С. 4–11

4. Спрыгин В.Г., Кушнерова Н.Ф. Природные олигомерные проантоцианидины – перспективные регуляторы метаболических нарушений, Вестник ДВО РАН. 2006. №2, с 81 – 90.

5. Pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

Пестициды, содержащие Проантоцианидины

регуляторы роста растений, ДВ: Проантоцианидины + параоксибензойные кислоты + дигидрокверцетин (650 + 140 + 160 г/кг)

Рег. номер: 253-07-2158-1 до 13.03.2029 г. 4/3