Кукуруза - один из важнейших источников продовольствия и кормов на мировом уровне, поэтому все патогены, которые могут заразить эту культуру, представляют угрозу продовольственной безопасности. Среди грибов, поражающих кукурузу, комплекс Fusarium spp. особенно опасен из-за продуцирования микотоксинов помимо снижения урожайности.

Группа итальянских ученых из Факультета сельскохозяйственных наук и наук об окружающей среде Миланского университета опубликовала обзор современных практик защиты кукурузы от гиббереллезной гнили початков в статье, опубликованной в журнале Agronomy 2023 на портале MDPI.

…Fusarium graminearum - возбудитель гиббереллезной гнили початков - продуцирует различные вредные микотоксины, такие как дезоксиниваленол, зеараленон и другие, в общей сложности более 30 различных типов микотоксинов. Дезоксиниваленол вызывает отказ от корма, рвоту и снижение прибавки в весе, тогда как зеараленон вызывает репродуктивные проблемы. Наличие микотоксинов в продуктах из кукурузы (например, в зернах и силосе) может достигать почти 100% исследованных образцов из-за большого количества потенциально токсикогенных грибов, которые могут инфицировать этот вид.

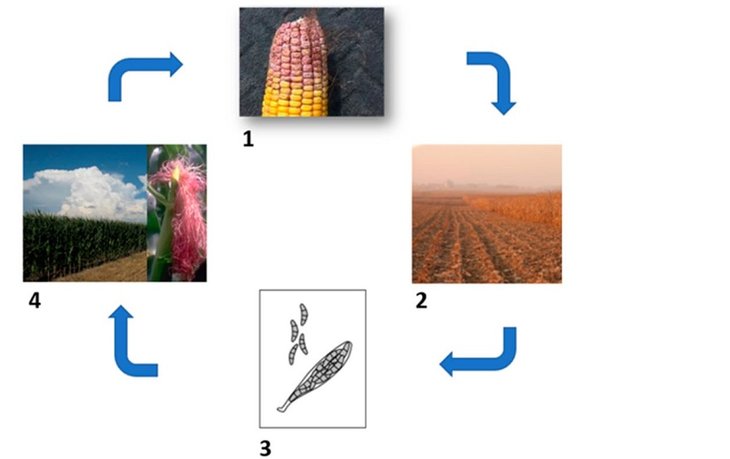

Гиббереллезная гниль початков (GER) – распространенная болезнь кукурузы в регионах с умеренным климатом.

На первой стадии поражение выглядит как белый мицелий, который затем превращается в красно-розовую плесень. В тяжелых случаях шелуха, початок и зерна становятся прочно связанными между собой грибной массой и не отделяются друг от друга. Тяжесть инфекции может значительно различаться от сезона к сезону. Само заражение происходит между двумя и шестью днями после появления шелка.

Распространителями F. graminearum являются дождь, ветер и насекомые, особенно личинки европейского кукурузного мотылька (Ostrinia nubilalis Hübner). Через раны во время питания личинок гриб заражает культуру, кроме того, личинки могут распространять пропагулу своими движениями внутри растения.

Личинки первого поколения обычно повреждают листья, а второе поколение развивается, питаясь стеблем или початками, что приводит к поломке.

Фунгициды против гиббереллезной гнили початков

Мировые правила использования фунгицидов на кукурузе могут сильно различаться и меняться с годами.

В то время как в некоторых странах, например в ЕС, нет зарегистрированных продуктов, специально предназначенных для борьбы с гнилью початков гиббереллы, в других регионах мира, особенно в Южной и Северной Америке, наблюдается растущая тенденция к использованию лиственных фунгицидов последние два десятилетия.

Наиболее часто используемыми активными ингредиентами для контроля являются протиоконазол и внешние ингибиторы хинона (QoI).

Протиоконазол является ингибирующим деметилирование (DMI) фунгицидом, который препятствует биосинтезу эргостерола, предшественника витамина D2 и важнейшего компонента клеточных стенок грибов.

Внешние ингибиторы хинона (QoI) представляют собой группу соединений, таких как стробилурины, которые активны в отношении белкового комплекса, что приводит к гибели клетки. В частности, QoI ингибируют перенос электронов между цитохромом b и цитохромом c1 за счет связывания внешнего сайта окисления хинолов (сайт Qo).

Обе группы фунгицидов уже используются для борьбы с фузариозом пшеницы с разной эффективностью, при этом считается, что протиоконазол и другие триазолы обладают лучшим эффектом контроля по сравнению со стробилуринами. Однако в отношении кукурузы сообщалось, что даже хотя эти соединения могут контролировать симптомы, есть противоположные результаты по снижению уровня микотоксинов.

По фунгицидам DMI есть консенсус по срокам применения на кукурузе. Лучшее время – цветение, поскольку большинство доступных продуктов для этого класса фунгицидов не являются полностью системными, а активный ингредиент не способен перемещаться из места поглощения в вновь выросшую ткань.

Кроме того, фунгициды DMI более эффективны для пшеницы по сравнению с кукурузой, видимо, потому что шелуха покрывает початок кукурузы, препятствуя полному проникновению DMI, в то время как патоген обходит эту защиту, проникая через шелк.

Вызывает беспокойство, что наличие только двух классов фунгицидов может привести к быстрому развитию устойчивости к этим активным ингредиентам у штаммов грибов, находящихся под сильным избирательным давлением в полевых условиях. Исследования уже продемонстрировали наличие устойчивости к этим фунгицидам у таких видов, как Cercospora beticola, Mycosphaerella graminicola, Blumeria graminis и других.

Инсектицид против переносчика

Важно защищать кукурузу не только от патогенного гриба, но и его переносчика. В отличие от фунгицидов, используемых против патогена, для борьбы с чешуекрылыми, такими как европейский кукурузный мотылек, нужны инсектициды.

Эти инсектициды в основном относятся к следующим классам: пиретроиды, органофосфаты, карбаматы и антраниловые диамиды.

Поскольку, как указывалось ранее, обработка фунгицидами может иметь различную степень успеха в отношении накопления микотоксинов, зачастую уместно сосредоточить внимание на борьбе с насекомыми-вредителями, которые способствуют заражению.

Пиретроиды представляют собой синтетические инсектициды, полученные из пиретрина, природного инсектицида, действующего как против взрослых особей, так и против личинок. Их механизм действия описывается как предотвращение закрытия чувствительных к напряжению натриевых каналов, вызывающее инактивацию нервов и приводящее к полному параличу.

Органофосфаты ингибируют действие ацетилхолинэстеразы, эффективны против взрослых особей и личинок. Предотвращая деградацию ацетилхолина, нейротрансмиттера, эти соединения поддерживают синапсы в гипервозбужденном состоянии, что приводит к параличу.

Карбаматы - еще один класс соединений, которые активны в отношении фермента ацетилхолинэстеразы и поэтому действуют очень похоже на органофосфаты.

Четвертой группой инсектицидных соединений, активных в отношении личинок чешуекрылых, являются антраниловые диамиды. Эти соединения вызывают паралич насекомого по другому механизму, влияя на запасы кальция в мышечных клетках путем нарушения регуляции каналов, связанных с рианодиновым рецептором (RyR).

Использование инсектицида, активного против личинок чешуекрылых, является одним из наиболее важных методов снижения грибковой инфекции и образования микотоксинов, особенно в странах, где запрещены ГМО.

Для насекомых, как и для грибов, актуально устойчивость к активным веществам, чему способствует неправильное обращение с инсектицидами или непрерывное использование инсектицидов с одинаковым механизмом действия.

Биологический контроль

Использование синтетических фунгицидов или инсектицидов - не единственный метод борьбы с инфекцией F. graminearum. Другие тестируемые подходы включают использование ассоциированных с растениями или эндофитных микроорганизмов, бактерий, стимулирующих рост растений, нетоксигенных штаммов грибов и продуктов растительного происхождения. К сожалению, пока что на рынке нет коммерческих продуктов.

В отношении биоборьбы с европейским кукурузным мотыльком сценарий более оптимистичный.

В странах, где разрешены ГМО, которые экспрессируют гены, связанные с токсином Cry, из Bacillus thuringiensis Berliner (Bt), эффективность контроля кукурузного мотылька и связанного с ним уровня микотоксинов в кукурузе достаточно высока.

В других странах, где ГМО запрещены, существует возможность использования изолированных токсинов Bt в качестве инсектицидов. Эти токсины Cry образуют поры в кишечнике насекомых, сначала останавливая питание насекомого и в конечном итоге приводя к его гибели, обычно в результате септицемии.

Существуют различные токсины Cry со специфичностью для разных групп насекомых, но, как и для других типов инсектицидов, к этому токсину могут быть выработаны механизмы резистентности.

Поэтому в биологическом контроле используют паразитоидных насекомых. Виды трихограммы, яичные паразитоиды, не только хорошо известны, но в последние десятилетия опробованы различные методы их выпуска и распространения, в том числе, при помощи беспилотных летательных аппаратов. Трихограмма также считается важным инструментом в борьбе с устойчивыми к токсину Bt насекомыми.

Агрономические методы

Распространенными методами борьбы с болезнями кукурузы являются обработка почвы, севооборот, оптимизация плотности растений и даты посева, времени сбора урожая, а также все агрономические стратегии для снижения стресса в течение всего жизненного цикла культуры, такие как орошение и внесение удобрений.

Положительное влияние севооборотов связано и со способами обработки почвы. Обычная обработка почвы в сочетании с вспашкой более эффективна в борьбе с этим возбудителем по сравнению с уменьшенной обработкой почвы или без нее. Закапывание растительных остатков ускоряет их разложение, а последующая подземная микробная деятельность эффективно снижает плотность инокулята.

Обращение с пожнивными остатками – метод уменьшения источника инокулята, поскольку этот гриб зимует в стеблях кукурузы и других остатках зерновых культур.

Дата посадки имеет значение - поздняя посадка связана с более высоким присутствием насекомых-вредителей и патогенных грибов на стадии цветения.

В заключение можно отметить, что для уменьшения воздействия этого заболевания можно применять различные агротехнические методы с акцентом на поиск устойчивых гибридов.

Гибридный отбор

В настоящее время рынок может предложить гибриды с разным диапазоном устойчивости к гиббереллезной гнили. Однако, даже когда во время селекции кукурузы отбраковываются очень восприимчивые сорта, нередко можно обнаружить фермерские поля с уровнями заражения, которые превышают установленный законом предел с точки зрения микотоксинов, коррелирующих с GER.

Вероятно, это связано с тем, что устойчивость к GER, а фактическая устойчивость зависит от взаимодействия генотип × среда.

В нескольких исследованиях сообщалось о доминантных и аддитивных генетических эффектах, коррелирующих с устойчивостью к GER.

Сообщалось о различных механизмах защиты початка от грибной инфекции. Эти механизмы связаны с кукурузным шелком и устойчивостью к распространению гриба среди зерен.

Важно отметить, что эти два механизма находятся под отдельным генетическим контролем. Устойчивость зерна связана с быстрым высыханием, в то время как устойчивость шелка связана с более быстрым опадением и большими зонами опадения.

Другой тип устойчивости связан с производством защитных химических соединений, таких как майзин и другие фенольные соединения, обладающие противогрибным действием.

Майзин является флавоновым гликозидом, активным в подавлении насекомых-вредителей. Уменьшение повреждения насекомыми коррелирует со снижением грибной инфекции.

Фенольные соединения образуются в кукурузе в ответ на грибную инфекцию. Кажется, что более устойчивый сорт производит больше соединений этого типа по сравнению с восприимчивым. Эти соединения также могут окисляться с образованием хинонов с еще большим противогрибным эффектом.

Другими важными соединениями, эффективными против грибной инфекции, являются каротиноиды, ингибирующие выработку некоторых микотоксинов.

Физическая защита тоже тип устойчивости, а две основные характеристики, коррелирующие со снижением повреждения GER, плотность шелухи и положение початка. Гибриды с плотной оболочкой початка считаются более восприимчивыми, вероятно, потому, что после сильного дождя внутри початка создается благоприятная микросреда для размножения грибов. Висячее положение початка коррелирует с более низкой восприимчивостью к гниению початков.

Чтобы понять генетические аспекты, лежащие в основе фенотипических характеристик, связанных с устойчивостью к GER, проведены исследования с различными типами материалов, такими как европейские местные сорта, китайские инбреды, аргентинские генотипы и скрещивания между европейскими и бразильскими инбредами.

Несмотря на трудности, было проведено исследование, направленное на идентификацию генов, связанных с этой устойчивостью, что привело к открытию четырех генов, расположенных на хромосоме 2, которые показали корреляцию с устойчивостью зерна.

В заключение можно сказать: взаимодействия между Fusarium graminearum и кукурузой сложны, и множество факторов может способствовать развитию инфекции или резистентности растения кукурузы: различия между посевными сезонами, способы возделывания и защиты культуры, доступность или недоступность ГМО для борьбы с насекомыми-переносчиками и так далее.

На фоне продвижения устойчивого земледелия растет потребность в новых гибридах кукурузы с устойчивостью к грибным болезням. Использование современных технологий селекции, таких как прогнозирование генома и селекция с помощью маркеров, позволяет улучшать и ускорять разработку таковых.

По статье группы авторов (Андреа Магарини, Алессандро Пассера, Мартина Гидоли, Паола Казати, Роберто Пилу), опубликованной на портале www.mdpi.com.

Заглавное изображение принадлежит указанной группе авторов.